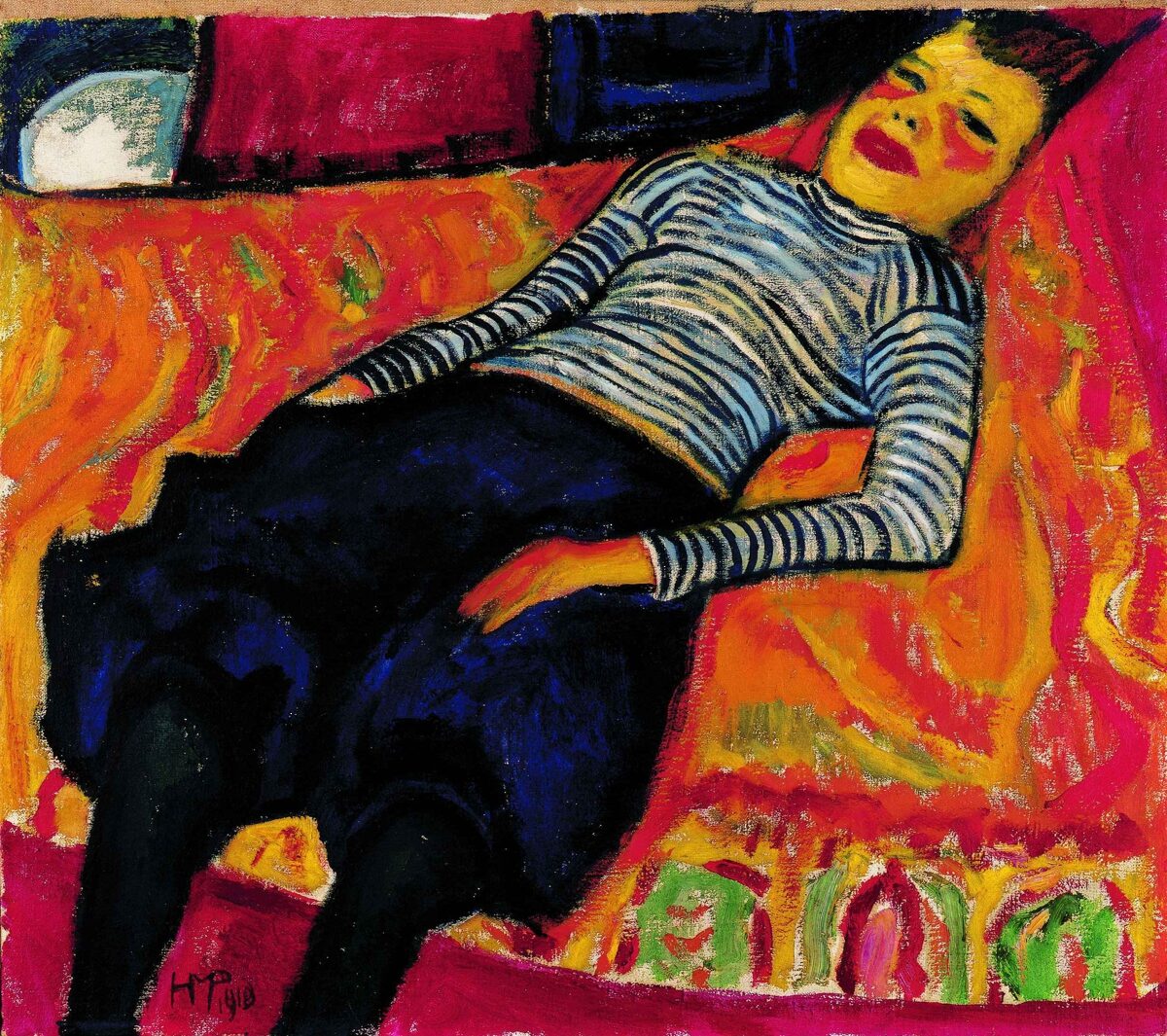

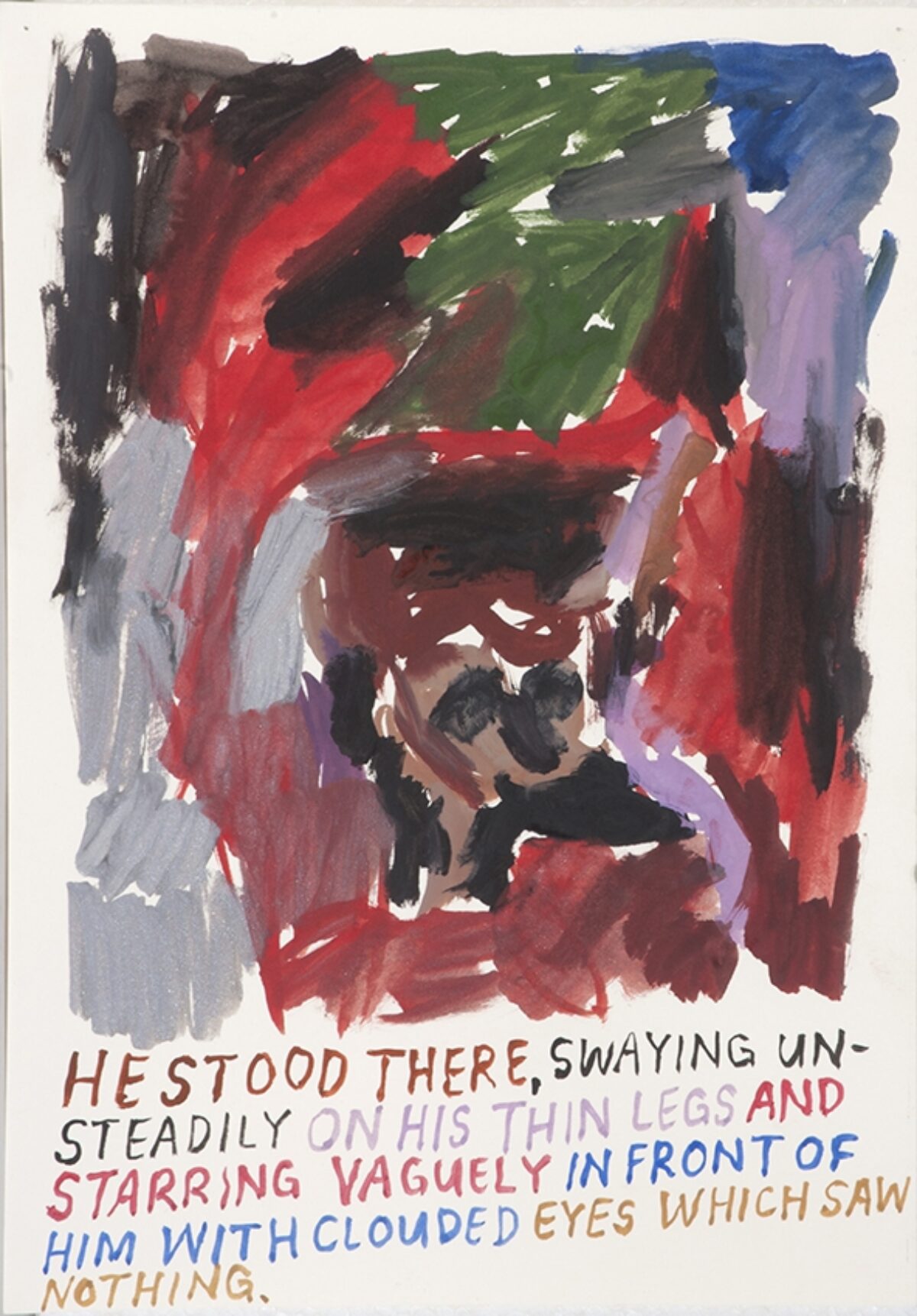

Öl auf Leinwand, 58.5 x 88 cm

Das Gemälde „Die tote Freundin“ von 1950 schildert die intime Nahaufnahme einer Beerdigungszeremonie. Die Gesellschaft hat die Kirche verlassen und trägt in ihrer Mitte den geöffneten Sarg. Darin liegt ein Mädchen schneewittchengleich gebettet.

Die Gesichter der Trauernden weisen gemeinsame Charakteristika auf: etwa das helle Inkarnat, die grossen, sinnierenden Augen sowie die geschürzten Lippen. Als Betrachtende sind wir Teil der Runde und blicken aus ihr heraus auf das Bildzentrum. Typisch für Guggenheims Malerei ist die gleichwertige Behandlung aller Bildteile. Das eigentliche Geschehnis bleibt unaufgeregt; eingebunden in eine architektonisch mehr flächig geschichtete, denn raumbildende Komposition. Betont wird die kontemplative Bildstimmung durch die vereinzelten Schneeflocken, die sich als feinen Vorhang über das Bild legen. Gezeigt wird offenbar eine christliche Zeremonie, was etwas überraschen mag. Zur selben Zeit entsteht nämlich ein Gemäldezyklus, in dem die Künstlerin Alis Guggenheim (mit Geburtsnamen Alice, 1896–1958) ihre Kindheitserinnerungen an das ländliche Leben und die jüdischen Bräuche in den Surbtaler Gemeinden Lengnau und Endingen festhielt. Sichtbar wird in den Bildern der 1950er-Jahre Guggenheims Verbundenheit zur Natur und zur Welt der kleinen Leute. Der Stil wirkt kindlich unmittelbar und folkloristisch und ist geprägt von einer detailreichen Erzählfreude, die sich im Nachgang als dokumentarisch wertvoll erweist.

Die langersehnte Anerkennung erhielt Guggenheim erst in den letzten Jahren ihres Lebens. Eingeleitet wurde diese 1942 mit ihrem Umzug ins Tessin und der Hinwendung zur Malerei, wobei sie ihren Lebensunterhalt zunächst mit dem Bemalen von Keramikgeschirr verdiente. Zuvor hatte sie autodidaktisch als Plastikerin in Zürich gearbeitet. Für ihren Weg als Künstlerin hatte sie ihren Beruf als Näherin und Modistin sowie ihr eigenes Modegeschäft 1925 an den Nagel gehängt. Auch liess sie die letzten zehn Jahre ihres Privatlebens hinter sich: Diese waren von ihrer Beziehung zum russischen Juristen Mischa Berson geprägt, mit dem sie 1919 nach Moskau zog, um beim Aufbau der zukünftigen Sowjetunion tatkräftig mitzuwirken. Hier arbeitete sie als Näherin, lernte Russisch und wird Mitglied der Kommunistischen Partei. Schon ein Jahr später kehrte sie als alleinerziehende Mutter mit ihrer einjährigen Tochter Ruth in die Schweiz zurück.

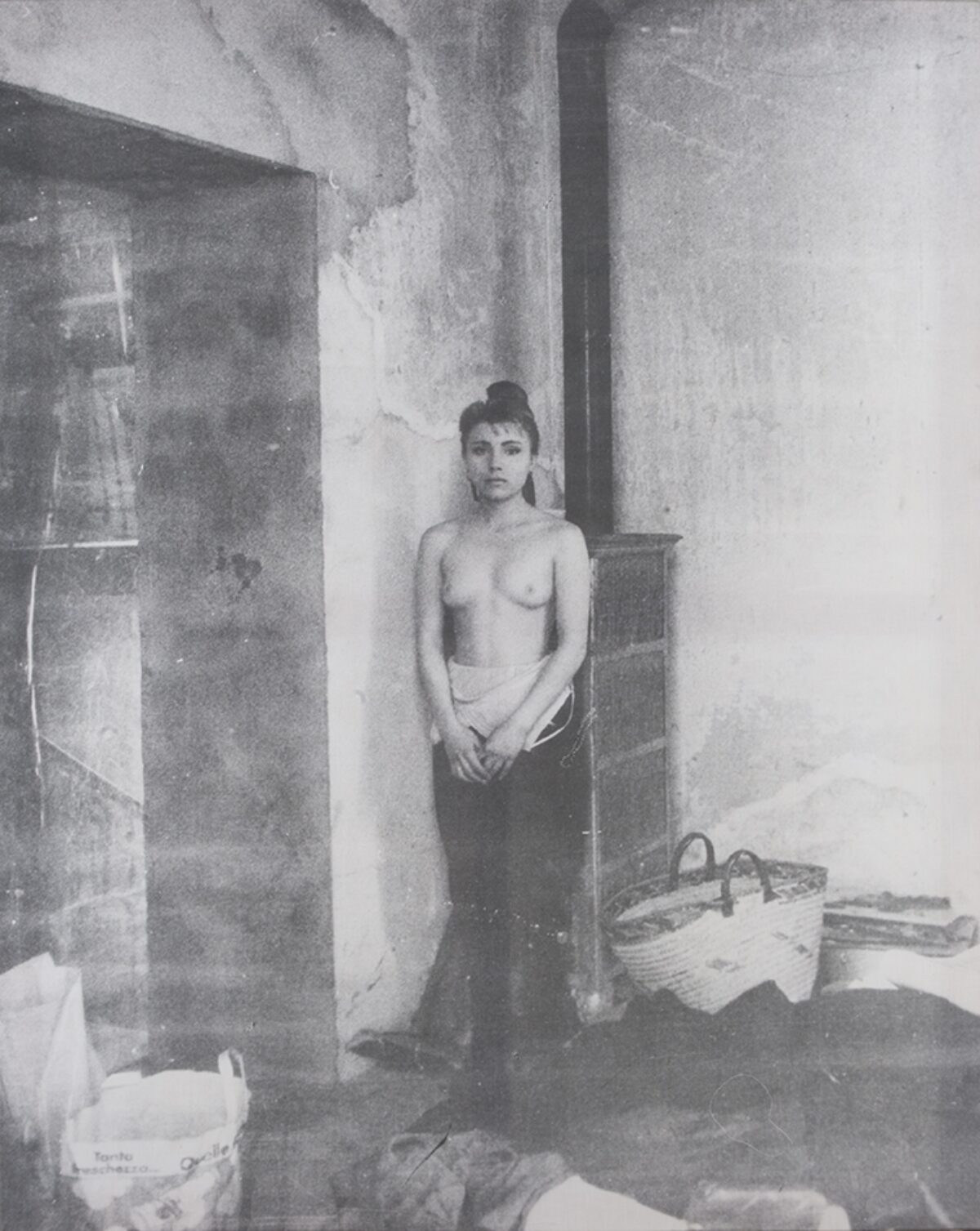

Als Plastikerin hatte Alis Guggenheim Kritik hinzunehmen. So etwa für ihre erste grosse Aktplastik, welche sie 1928 in der Schweizerischen Ausstellung für Frauenarbeit (SAFFA) ausstellte. Diese zeigt eine selbstbewusste Frauenfigur von aufrechtem Stand – eine Antithese zu den gewohnt zierlichen Frauendarstellungen, wie sie damals – meist durch Männerhand – geschaffen wurden. Dennoch gab es Schweizer Bildhauer wie Hermann Haller, Alexander Soldenhoff, Ernst Kissling, oder Alis‘ guter Freund, Kunsthistoriker und Kulturphilosoph Max Raphael, welche ihr Talent erkannten und öffentlich lobten. Daneben war ihr Atelier steter Treffpunkt für künstlerisch und politischen Austausch zwischen intellektuellen Bekannten. Sie selbst hatte sich bereits als junge Frau mit Literatur und Politik auseinandergesetzt und zahlreiche Briefe und Tagebucheinträge verfasst.

Trotz zeitlebens tiefgehenden und intellektuell bereichernden Bekanntschaften, liess Alis Guggenheim das Gefühl nie los, als Frau wie auch als Künstlerin um Wertschätzung ringen zu müssen. Zum Ausdruck kommt dies etwa in den Zeilen ihres selbstverfassten Lebenslaufs von 1942:

„Für die Schweizer bin ich nur eine Jüdin

Für die Juden bin ich nur eine Kommunistin.

Für die Kommunistin bin ich nur eine Künstlerin.

Für die Künstler bin ich nur eine Frau.

Für die Frauen nur ein Fräulein mit einem Kind.

Wenngleich sie in den Schweizer Kunstkreisen zum Ende hin ihre verdiente Anerkennung erhalten hatte, blieb sie in dem kollektiven Gedächtnis der Kunstgeschichte nie anhaltend präsent. Das Aargauer Kunsthaus, welches seit jeher ein Auge auf vergessene oder wenig bekannte Kunstschaffende richtet, widmete der Künstlerin 1992 eine Einzelausstellung. Zu den gezeigten Exponaten zählte mitunter das vorliegende Gemälde, das 1978 angekauft worden war. Mittlerweile hing es in verschiedenen Sammlungspräsentationen, mitunter 2011 in der thematischen Ausstellung „Winterwelten“. In der Ausstellung „Blick. Künstler/innen arbeiten mit dem Rignier Archiv“ von 2012 diente es Hans Peter Litschner (*1955) als Puzzleteil einer zwischen Realität und Fiktion figurierenden Installation. In der Ausstellung „Eine Frau ist eine Frau ist eine Frau“ von 2022, die das kunsthistorische Erbe und den Kanon der Künstlerinnen in der Sammlung des Aargauer Kunsthauses beleuchtet, erhält das Werk ebenfalls einen wichtigen Platz.

Das ausführlich Werkverzeichnis der Künstlerin findet sich auch www.alisguggenheim.com.

Julia Schallberger, 2022