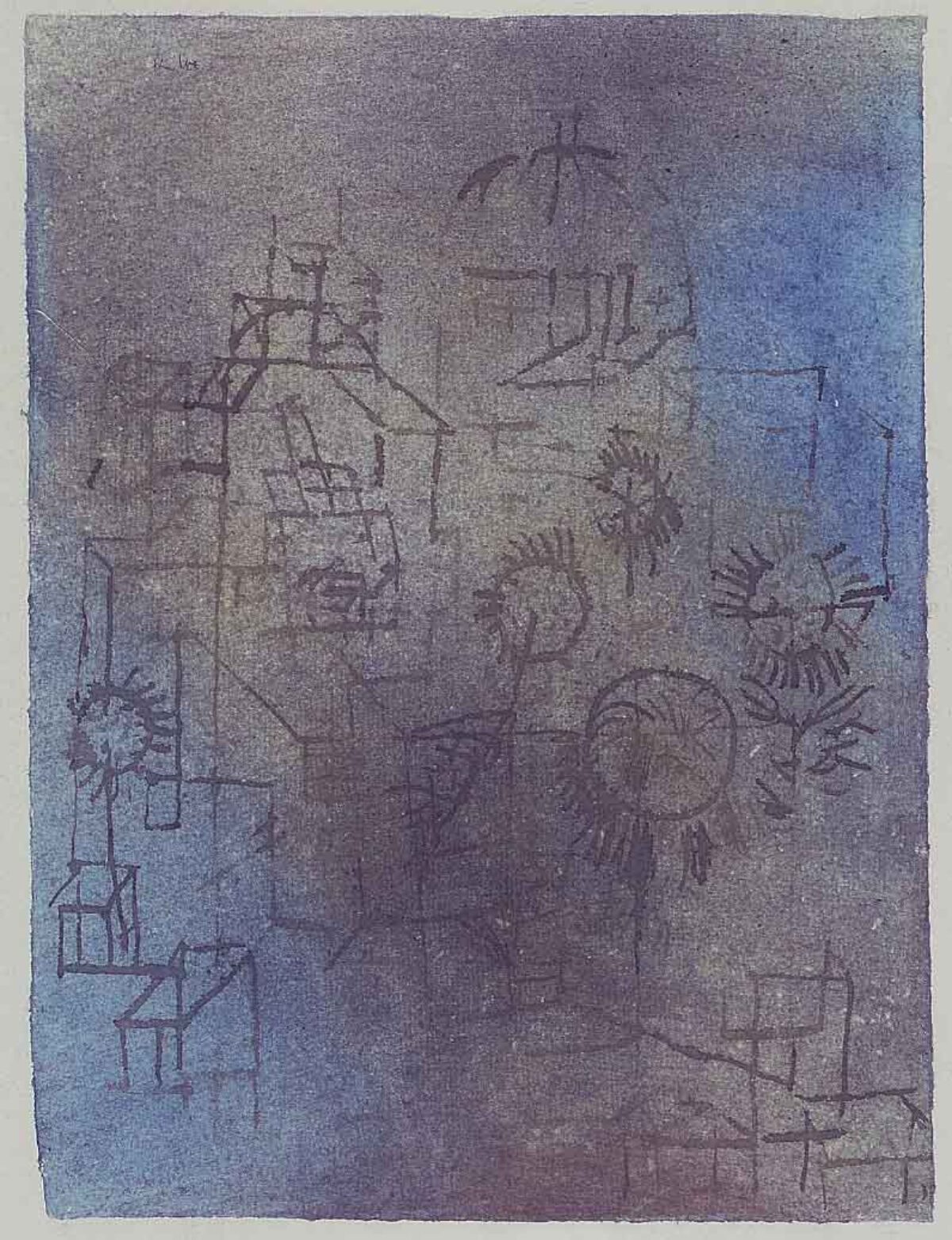

Aquarell auf semiransparentem Papier, 40 x 29.2 cm

Als Lichtzeichnung – sprich als Ergebnis eines selbstabbildenden Vorgangs – umschrieb 1839 der britische Universalgelehrte William Henry Fox Talbot (1800–1877) seine epochale Erfindung eines fotografischen Verfahrens, das es erlaubte, die Welt ohne Umweg über den Stift eines Künstlers auf Papier zu bannen. Schon seine ersten Versuche umfassten auch Reproduktionen von Pflanzen, die sich eins zu eins, im Direktkontakt, als zarte Silhouette in das lichtsensible Trägerpapier eingebrannt hatten. Wenig später, nunmehr als Kalotypie – also als Abzug eines mithilfe von Wachs transparent gemachten Papiernegativs – fand ein solches Motiv auch in den Tafelband „The Pencil of Nature“ (1844–1846) Eingang.

Auch Mireille Gros (*1954 in Aarau, lebt in Basel und Paris) könnte ihr Werk mit „The Pencil of Nature“ überschreiben. Sie bewegt sich dabei aber just am anderen Ende des Verhältnisses von Gegenstand und Repräsentation. Zwar spielt auch in ihrem Schaffen die Fotografie und somit das Registrieren der sichtbaren Realität eine zuweilen wichtige Rolle. Ebenso schätzt die Künstlerin die Mittel, die ihr das Medium Video offeriert. Bekannt ist Gros aber primär für ihr unabhängig von Technik und Bildträger im Grunde stets zeichnerisches Werk, das spontan und fern jeder abbildenden Absicht entsteht. Ohne Griff zu Pinsel, Stift oder Stichel ist es nicht denkbar. In deren leichthändiger Führung, im rankenden Lineament, liegt der Antrieb von Gros‘ Tun. Fast immer seit die Künstlerin 1992 an der Elfenbeinküste den Artenreichtum des letzten Primärurwalds Westafrikas erfahren durfte, geht es dabei in grossen, offen angelegten Werkzyklen um Evolutions- und Wachstumsprozesse, um die Natur der Natur, die bei Gros immer auch zugleich die Natur der Kunst ist. Tausende von Blättern sind so schon zusammengekommen, auf denen die Linie freien Lauf nimmt, Pinselzüge zu Pflanzenstängeln gerinnen, ein Tropfen Tusche zur Blüte zerfliesst. Frappant ist dabei die Vorliebe der Künstlerin für „Fastgrau“: Farbnuancen zwischen Hellgrau und Anthrazit. Ebenso fällt auf, wie sparsam die Bildmittel zumeist eingesetzt sind: Oft aktivieren nur wenige Striche den ansonsten leer belassenen Grund, der dadurch in seiner variierten Beschaffenheit – eine List der Künstlerin gegen die Virtuosität – umso besser zur Geltung gelangen kann.

Aufgewogen wird diese Ökonomie durch die poetische Zartheit der Blätter sowie durch die Vielfalt und Unwiederholbarkeit jeder Setzung. So bezaubern die Motive sowohl als Solitäre, wie dies das vorliegende nelkenartige graugrüne Gewächs mit seinem feingliedrigen, nur von wenigen Internodien rhythmisierten Stängel belegt, als auch im Kollektiv. In der Zusammenschau verbinden sie sich zu wundersamen Herbarien, einzeln wecken sie dasselbe Staunen wie einst zu Talbots Zeiten das latente, aus dem Nichts erwachende fotografische Bild. Gros‘ Inventionen sind so gesehen künstlerische Äquivalente der Emergenz allen Lebens aus der Leere. Zugleich sind sie aber auch Zeugen eines trotzigen Protests gegen den Artenverlust, wie sich am Titel des umfangreichen, 1992 begonnenen Konvoluts „Diversity: To invent new plants as real ones become extinct“ ablesen lässt. In der Neuerfindung der Natur liegt der Charme dieser Werke, und wie Talbot betont letztlich auch Gros die Automatismen des Unterfangens, wenn sie die Genese der filigranen Gebilde als „blosse Linien, die wachsen“ beschreibt.

Astrid Näff