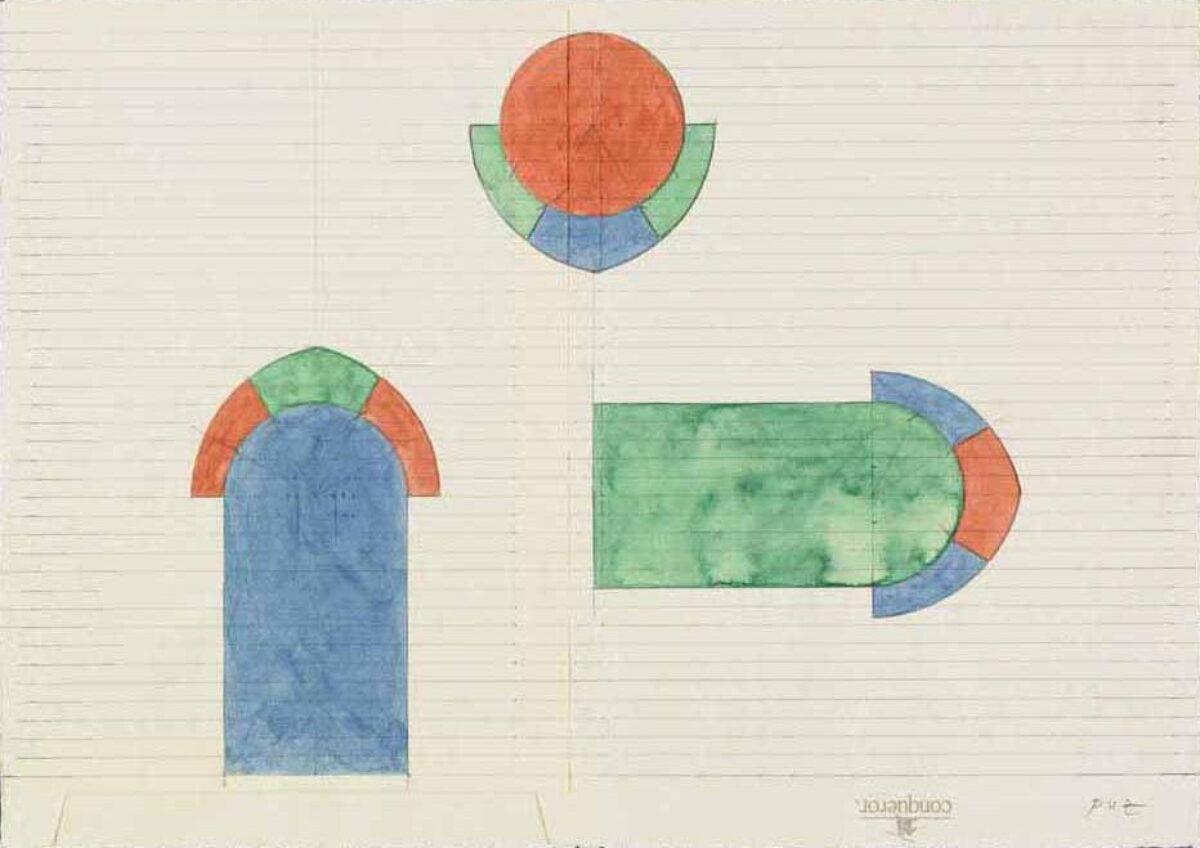

Öl auf Jute, 174 x 139 cm, Gemälde

Trun, Zürich, Paris, Bages…. Der Weg des Malers und Plastikers Matias Spescha (1925–2008) von seinem Heimatdorf in der Bündner Surselva in die nächstgelegenen Kunstzentren und von dort wiederum in die ruhige Weite des südfranzösischen Languedoc spricht auch aus seinem Werk. Während der suchenden Anfänge setzt noch in Zürich eine erste Vereinfachung hin zu einem abstrahierenden Umgang mit dem Bildmotiv ein. In Paris, wo bei Speschas Ankunft 1955 Informel und Tachismus dominieren, weicht die Realitätstreue weiter und macht ab 1957 einer auf Erdtöne reduzierten rudimentären Figürlichkeit Platz. In Bages bei Narbonne, wo sich Spescha 1958 bleibend einrichtet, führt dies in weiterer Konsequenz zu stelenartigen Abbreviaturen von Körpern im Raum. Gleichzeitig wird trotz der lichterfüllten Umgebung des Midi ein temporärer Hang zur Verdunkelung wirksam. Bekräftigt durch die Begegnung mit der Malerei des Amerikaners Ad Reinhardt ist dies der letzte Zwischenschritt, bevor – wie in „Cup’en brin“ schon spürbar – der letzte referentielle Rest in einer mutig gegeneinander aufgewogenen Farbflächenmalerei in Schwarz-, Grau- und Brauntönen aufgeht.

In einer lavierenden Malweise, deren unergründliche Wirkung sich dem Einwischen der zügig und dünnflüssig aufgetragenen Farbe in die groben Leinwände und Jutestoffe verdankt, entstehen nun jene Bilder, die Paul Nizon gemeint haben muss, als er Spescha einmal einen «Obskuren» nannte. Fulminant gelingt der unbestimmte Zustand zwischen Hell und Dunkel, Leichte und Schwere, Flächengebundenheit und der Ahnung von Raum. Geheimnisvoll, fast sakral, tun sich hinter den dunklen Silhouetten scheinbar Lichtzonen auf. Trotz der Kargheit der Mittel offenbart sich ein Gefühl metaphysischer Transzendenz.

Auf der faktischen Seite hingegen waltet Pragmatik. Wiederholt hat Spescha betont, wie wichtig die unverkopfte, spontane und auch von etwas Glück begleitete Ausführung der Bilder sei. Auf die souveräne Gliederung der Fläche zur Grobunterscheidung von Form und Hintergrund folgt daher die rasche Einfärbung – alles in einem Zeitfenster von unter einer Stunde. Ein frühes, von Speschas Bruder Hendri realisiertes Filmporträt hält fest, wie der Bildträger bei diesem Prozess ab und an auch gedreht wird. Darauf geht in dieser Schaffensphase die Beschränkung der Formate auf plusminus 170 x 140 cm zurück, denn so ist das Bild mit ausgestreckten Armen gerade noch zu fassen. Trotz der schnellen Ausführung entsteht pro Jahr aber nur eine überschaubare Anzahl gültiger Werke, wodurch der Künstler einem allzu routinierten Formalismus entgeht. Die geglückten Versuche sieht Spescha als Individuen einer «Familie», die motivisch, im Duktus und durch ihre Abstammung aus dem gleichen Atelier miteinander verbunden sind. Im Fall von „Cup’en brin“ – Schale in Braun – erhält die für die Werke der Jahre 1960–66 typische vertikale Reihung bauchiger Elemente ihren eigenen Charakter durch die ausladende, an der oberen Bildkante ansetzende Form. Ihr Gewicht wird abgefedert durch die schlankeren unteren Partien und durch den doppelten Kontrast, den die Kombination von wolkigem Grau und Fastschwarz gegenüber dem dunklen Braunton erzeugt. Nicht nur im unbunten Spektrum, auch in der existenziellen Anmutung nimmt Speschas Minimalismus damit die lyrische Qualität, die wenig später auch die letzten Werke des vom Bündner ebenfalls sehr geschätzten Mark Rothko erreichen werden, bereits vorweg.

Astrid Näff, 2023