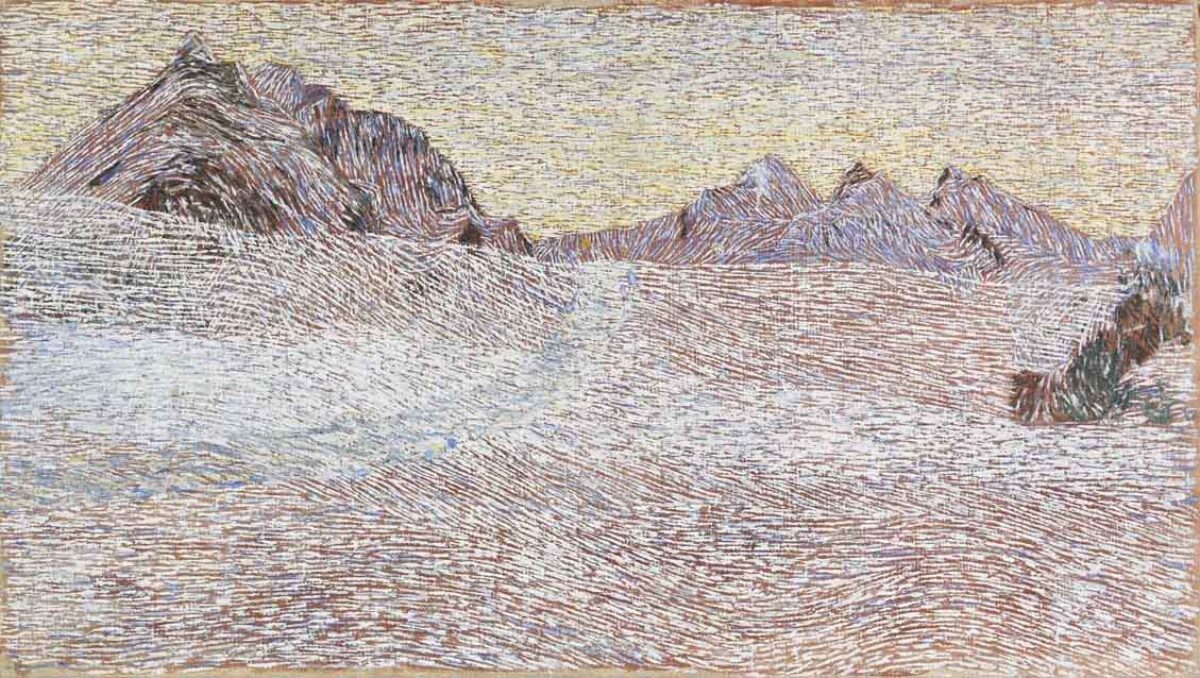

Gouache auf Papier, 46 x 60 cm

„Ich möchte einmal etwas malen, was ich noch nie gesehen habe“ – eine der wenigen über-lieferten Äusserungen von Ilse Weber (1908–1984) nimmt vorweg, was den Werdegang der Aargauer Künstlerin entscheidend prägen wird: die Entwicklung einer höchst eigenständigen Bildsprache, mit der sie entrückte malerische Welten erschafft.

Webers künstlerische Tätigkeit beginnt in den 1930er-Jahren in Paris und führt sie über einen Studienaufenthalt in Rom zurück in die Schweiz, wo sich die Künstlerin fortan der Wiederga-be einer idyllisch gesehenen Wirklichkeit verschreibt. Das Bedürfnis nach künstlerischer Ent-grenzung, das die Schweiz in den 1960er-Jahren erfasst, kommt Webers Kunstauffassung zupass. Eine Generation von jungen Künstlerinnen und Künstlern setzt der Verpflichtung zur Gegenständlichkeit sowie der Ikonografie des Idyllischen die Bedeutsamkeit von Konzept und Gedanke entgegen. In der Darstellung privater Bildwelten versuchen die Kunstschaffenden, einer Innerlichkeit Ausdruck zu verleihen – Harald Szeemann prägt für diese Tendenz den Begriff „individuelle Mythologie“.

Bei Weber manifestiert sich dieser um 1960 einsetzende Umbruch getreu ihres zitierten Leit-spruchs zunächst in Abweichungen von der realen Welt, die feine Irritationen erzeugen. Ohne grosse Emphase entstehen im intimen Medium der Zeichnung und des Aquarells unwirkliche, jedoch aus realen Elementen zusammengesetzte Bildwelten. In diesen sind innere und äusse-re Wirklichkeit – Gesehenes und Erinnertes beziehungsweise Erträumtes – assoziativ zu-sammenfügt. Ein subjektives Erleben tritt an die Stelle einer kohärenten Zeit-Raum-Darstellung. Damit gemahnen Webers Bildfindungen an den Surrealismus, mit dem sie nicht nur das Interesse am Zusammenbau irrealer Szenen sowie am Motiv des Wassers als Reich des Unbewussten teilt, sondern ebenfalls die bevorzugten Verfahren von Collage und „Ver-dichtung“ in Form von Überblendung und/oder Kombination einzelner Teile zu einem neuen Ganzen. Im Gegensatz zur surrealistischen Vorstellung des Werkprozesses als eines unkon-trollierten „Geschehenlassens“ ist bei Weber jedoch ein konzeptuelles Vorgehen bestimmend: Eine allenfalls spontan generierte Werkidee führt sie in einer reflektierten Weiterentwicklung zu äusserlich nüchternen Bilderzählungen, deren narratives Moment auf Nachträglichkeit und Verlangsamung beruht.

Mit einer solchen Zeit-Raum-Collage ist man auch bei Webers Gouache „Die gekreuzten Flüsse“ (1975) konfrontiert, die sich neben über fünfzig weiteren ihrer Werke in der Samm-lung des Aargauer Kunsthauses befindet. Wie ein rekonstruierter Tatort ist eine kahle Hügel-landschaft mit Flusskreuzung geheimnisvoll aufgeladen. Ist es eine pflanzliche Ansammlung, die da in augenfälliger Farbigkeit links im Fluss dahintreibt? Wie so oft bei Webers späteren Arbeiten fühlen sich die Betrachtenden nicht in der Lage, die ihnen aufgegebenen Bildrätsel – wie hier der Arm im Zeigegestus sowie das geöffnete Auge – eindeutig zu entziffern, wodurch sie auf Stimmungshaftigkeit der Motive verwiesen werden. Gleichzeitig führt die geometrisch-ornamentale Figur der Kreuzung zu einer gewissen „Entdramatisierung“ eines im Unbewuss-ten abgelegten Dramas. Von Menschen verlassen, bezeugt nur die brachliegende Natur eine vorausgegangene mögliche Tragödie: Ein Trümmerhaufen aus Holzscheiten sowie Rauch-schwaden eines erlöschenden Feuers stehen nun als herrenlose „Staffage“ in der Welt und senden wortlose Mitteilungen aus. Im Motiv des Flusses „kreuzt“ sich damit bildlich gespro-chen der Fluss der Zeit mit dem inneren Strom von Erinnerungen und Assoziationen.

Noemi Scherrer