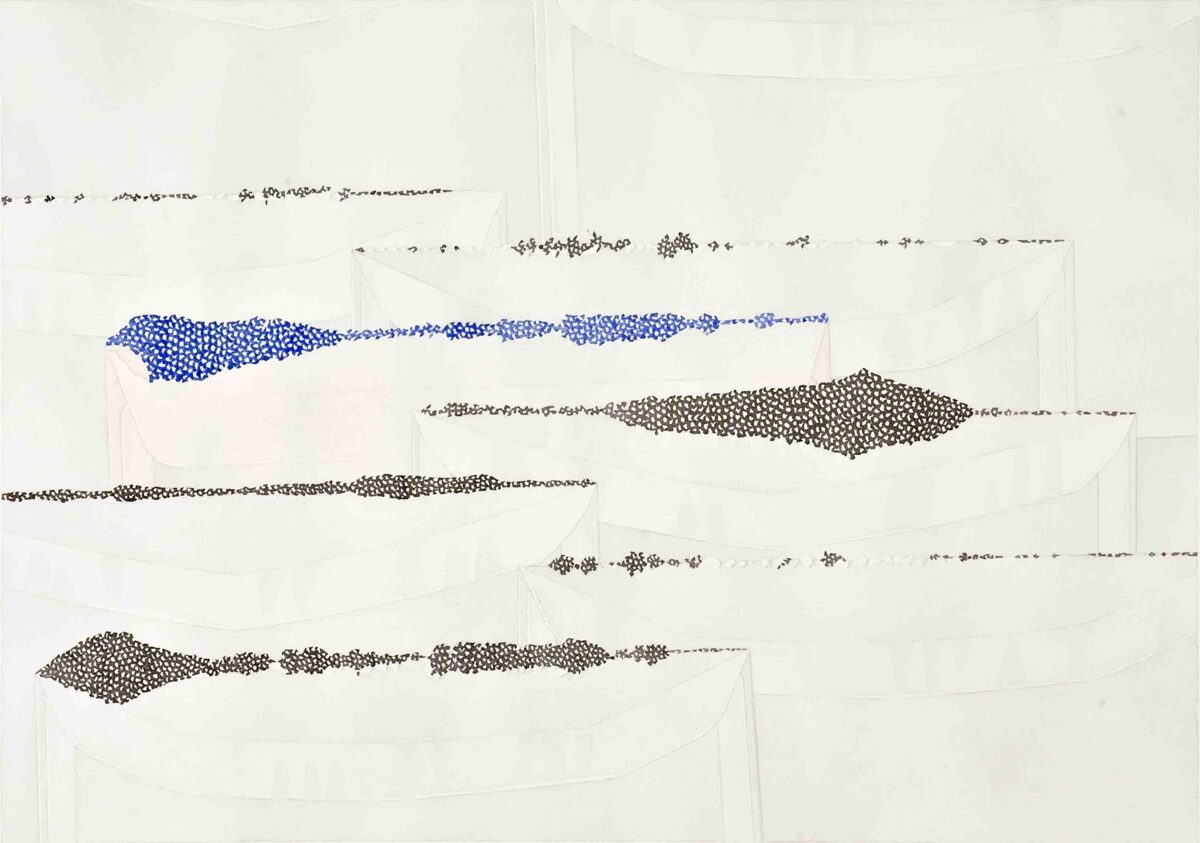

Öl auf Papier, Karton, 44.5 x 38 cm

Der in Bern geborene Maler und Zeichner Oscar Lüthy (1882–1945) gelangt nach einem Architekturstudium an der Berner Kunstschule autodidaktisch zur Malerei. In der Zurückgezogenheit der Walliser Berge entstehen zwischen 1903 und 1907 erste dumpftonige Berglandschaften, deren symbolistischer Gehalt und divisionistische Malweise auf die anregende Kraft Giovanni Segantinis (1858–1899) verweisen. Ab 1908/09 hält sich Lüthy in Luzern und in Weggis auf. Er gründet dort um 1911 mit Hans Arp (1886–1966) und Walter Helbig (1878–1968) die Künstlervereinigung „Moderner Bund“, die sich für die Verbreitung neuer künstlerischer Strömungen in der Schweiz einsetzt. Als Mitorganisator ist Lüthy massgeblich an den ersten beiden Ausstellungen des „Modernen Bunds“ in Luzern 1911 sowie in Zürich 1912 beteiligt und verschafft sich durch seine führende Rolle rasch Ansehen: 1913 zählt Lüthy zu den vielversprechenden Schweizer Avantgardemalern, dessen Werke in den wichtigsten Schweizer Kunstsammlungen vertreten sind.

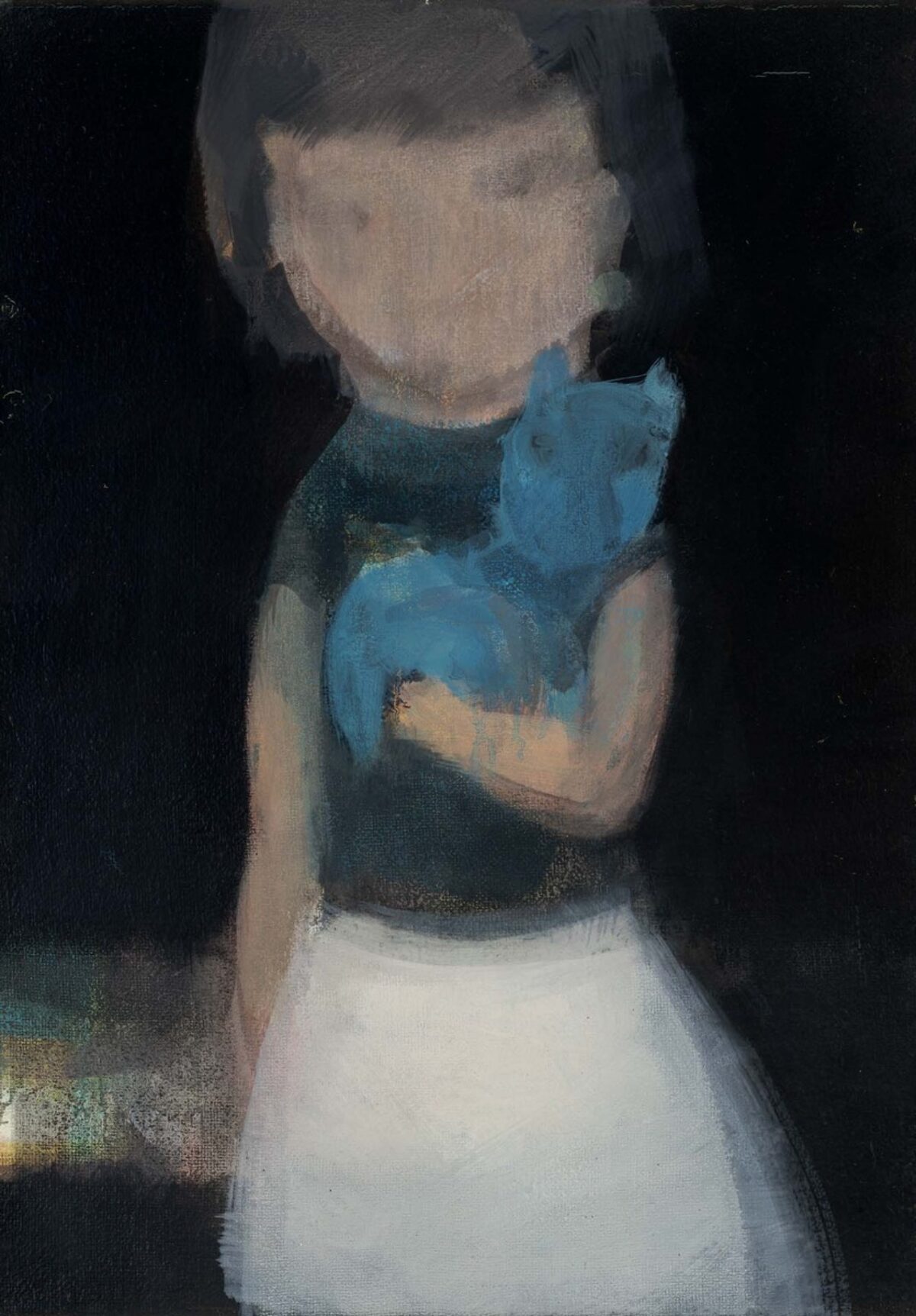

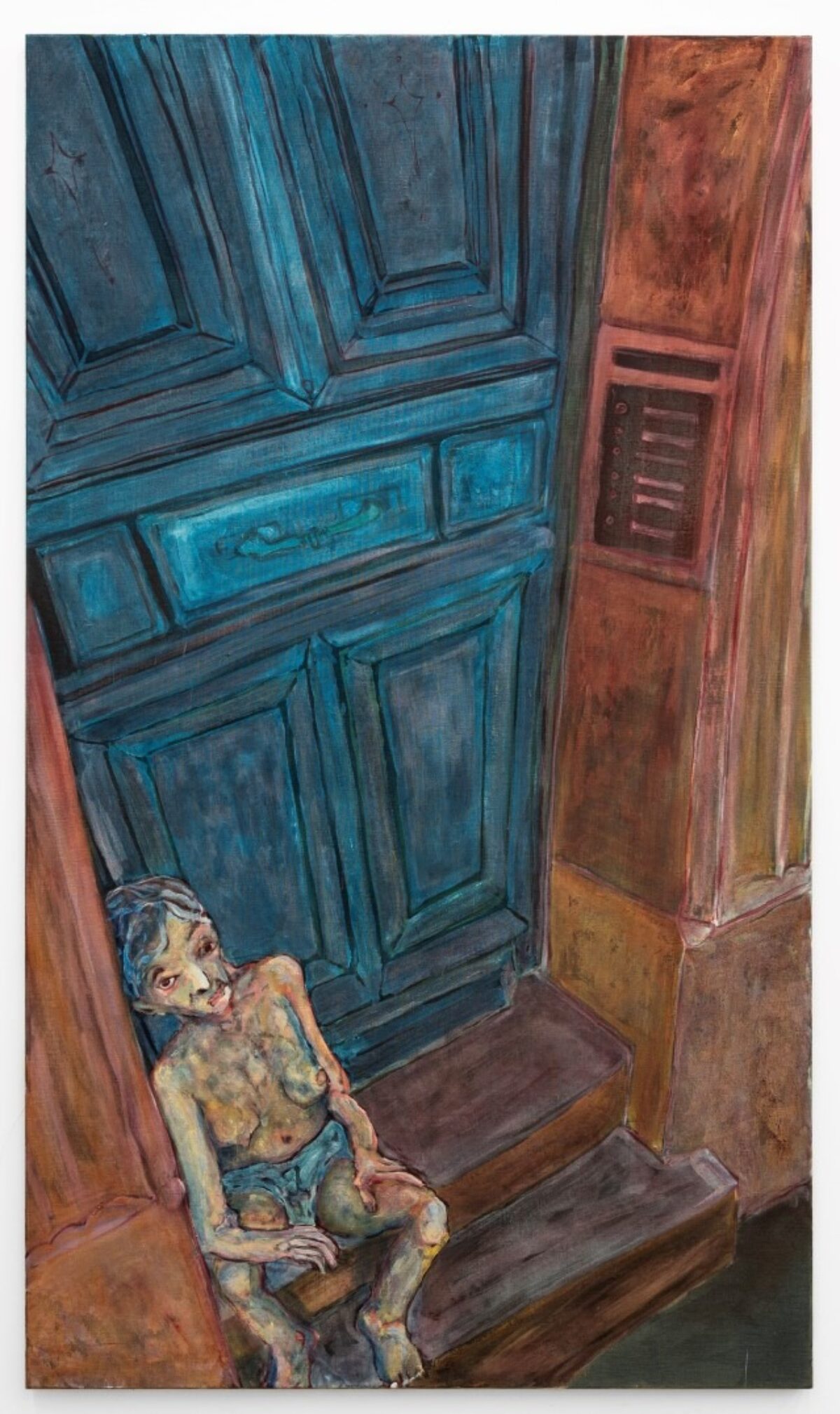

Das vorliegende Gemälde wird 1982 für die Sammlung des Aargauer Kunsthauses angekauft. Merkt der Kunstkritiker Walter Kern 1946 noch an, dass keine Selbstporträts des Künstlers existieren, sind heute zwei Bildnisse Lüthys aus dem Jahr 1914 bekannt. In unserer Darstellung richtet der Künstler seinen Blick aus dem Bild heraus auf die Betrachtenden. Neben dunkelbraunen Strichen, die wichtige Partien wie Augen, Nase und Mund beschreiben, hält der Künstler sein Antlitz in mehrheitlich ockerfarbenen Tönen fest.

Die Datierung des Selbstbildnisses mag erstaunen, denn stilistisch scheint es vor Lüthys kubistischem Hauptwerk „Variation zur Pietà in Avignon“ (1913, Kunstmuseum Bern, Hermann und Margrit Rupf-Stiftung) entstanden zu sein. Obwohl sich Lüthy während Aufenthalten in Paris zwischen 1911 und 1914 insbesondere mit Werken Pablo Picassos (1881–1973) und Georges Braques (1882–1963) beschäftigt und sich dadurch vermehrt dem Kubismus zuwendet, zeigt das Gemälde, wie der Kunsthistoriker Beat Wismer 1983 ausführt, „dass der Maler in seiner Bearbeitung der „Pietà d’Avignon“ von Enguerrand Charonton (um 1452, Louvre, Paris), nicht eigentlich kubistisch analysierend vorgeht, sondern vielmehr einen kubistischen Raster gleichsam wie eine Folie über das berühmte Gemälde legt“. Selbst der Künstler schätzt sich nicht als wahren Kubisten ein, wenn er 1944 schreibt: „Im Kubus fand ich damals die Lösung. Doch war der Kubismus von damals nicht mein Kubismus, denn ich trug doch meine eigene Melodie in mir.“ Im „Selbstbildnis“ verzichtet Lüthy auf die kubistische Facettierung, und sein Konterfei bleibt, leicht abstrahiert, der Lesbarkeit verpflichtet. Vielmehr zeugt die Arbeit von Lüthys Auseinandersetzung mit der Malerei Paul Cézannes (1839–1906). Entgegen der sonst gängigen künstlerischen Entwicklung, die von Cézanne zum Kubismus führt, richtet Lüthy seine Aufmerksamkeit erst später auf den französischen Künstler, wie der Bildbau und der Farbauftrag des Selbstporträts vor Augen führt. Entscheidende Impulse für die vertiefte Beschäftigung mit Cézannes Formensprache löst vielleicht Lüthys Italienreise 1914 aus, als er Venedig, Florenz und Padua besucht, wo ihn Giottos Kunst in besonderem Masse beeindruckt. Diese Begegnung wird dem für christliche Mystik empfänglichen Künstler richtungsweisend in Hinblick auf seine religiösen Spätwerke wie das Triptychon „Anbetung“ (1925, Kunstmuseum St. Gallen) oder „Christus zwischen zwei Engeln“ (1941–1943, Christuskirche, Zürich-Oerlikon).

Karoliina Elmer