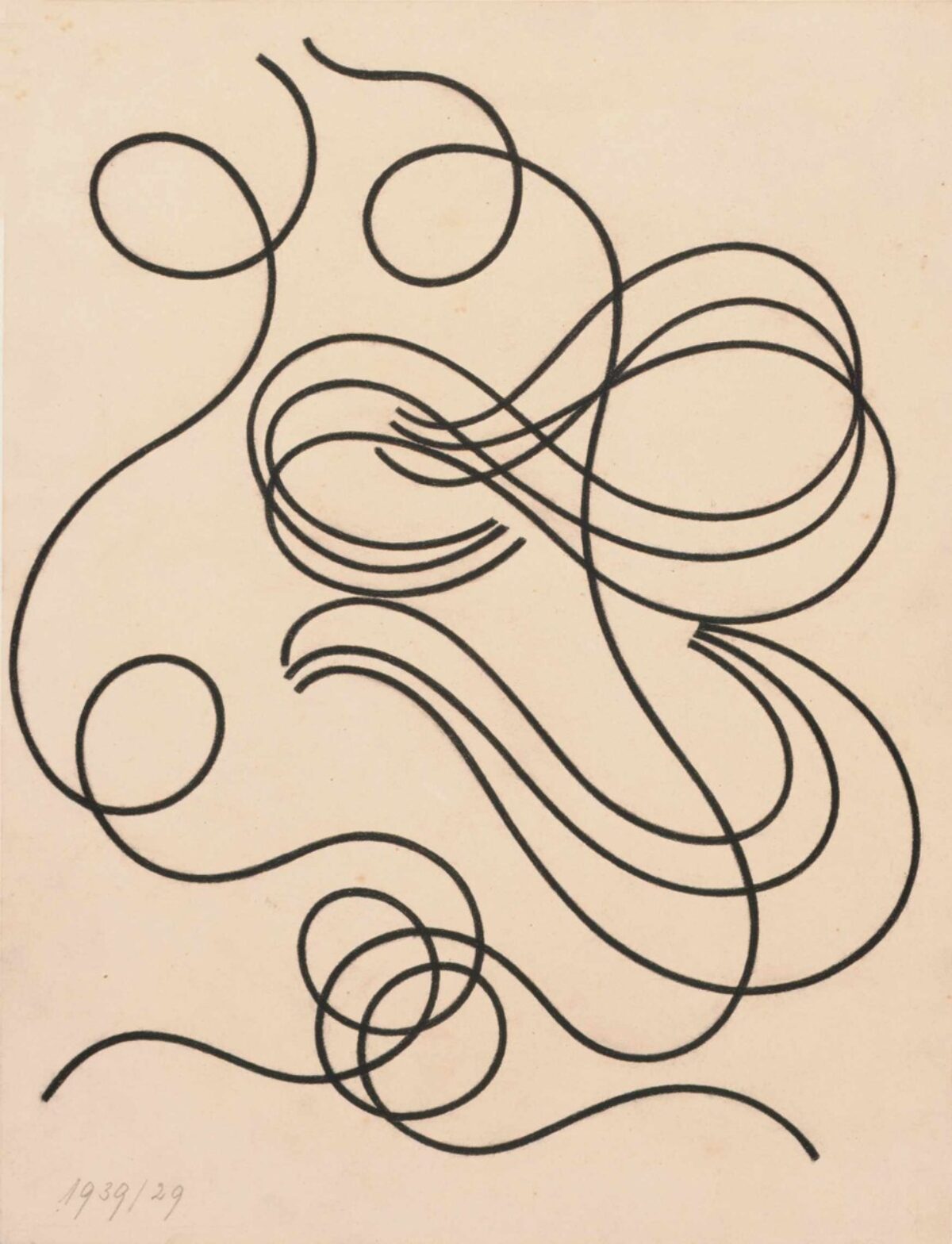

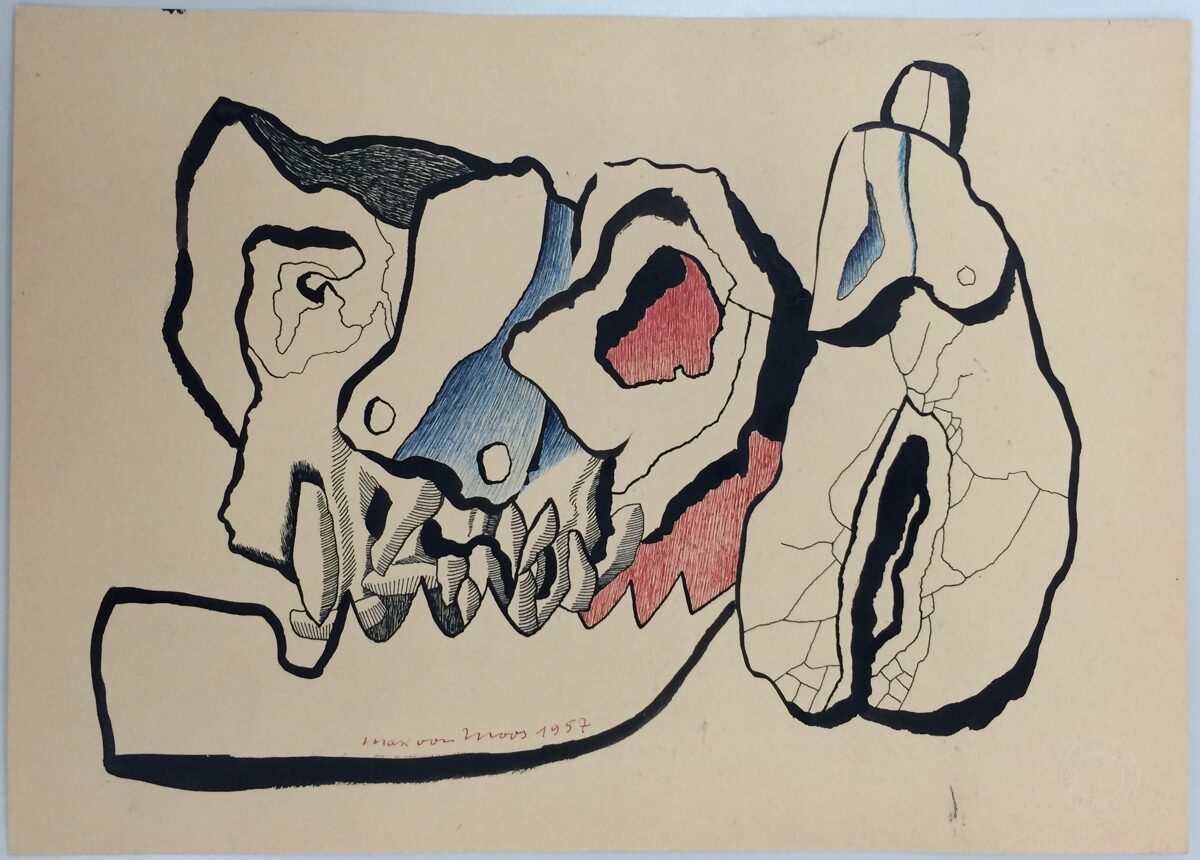

Tusche laviert auf Papier, 27 x 21 cm

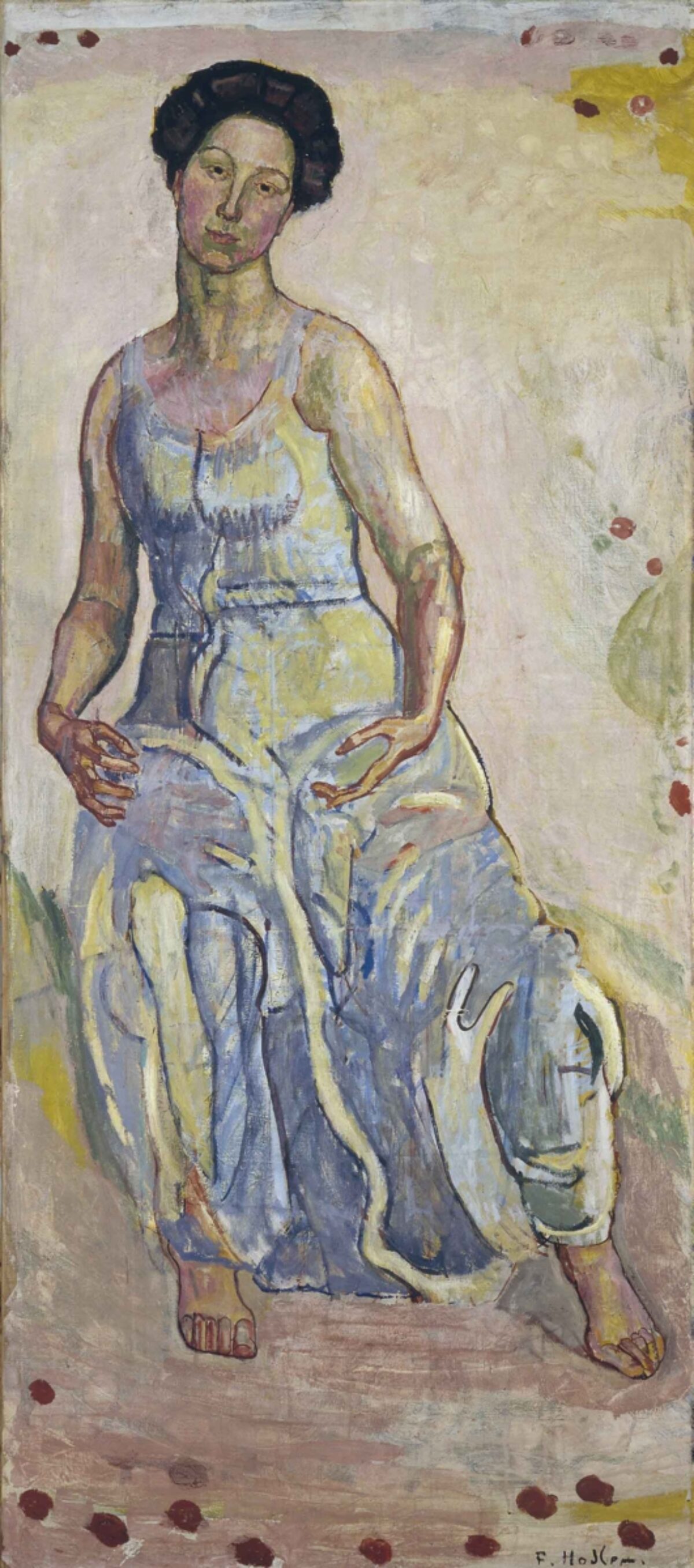

Das zeichnerische Talent des in Aarau geborenen Johannes Robert Schürch (1895–1941) wird früh erkannt. Nach dem Verlust seines Vaters und seiner beiden Schwestern zieht er 1916 mit seiner Mutter nach Genf, wo er an der École des Beaux-Arts studiert und bald Assistent von Ferdinand Hodler (1853–1918) wird. Neben dessen Einfluss prägen ihn Künstler wie Rubens, Delacroix, Cézanne, Rodin und die Kubisten. In der selbstgewählten Isolation entwickelt er schliesslich seinen eigenen Stil. Mit seiner Mutter zieht er in ein abgelegenes Waldhaus in Monti bei Lugano, wo er bis 1932 lebt. Diese Zeit ist seine produktivste Schaffensphase: Es entstehen zahlreiche lavierte Tuschezeichnungen und expressive Aquarelle, in denen er Eindrücke der äusseren Welt – geprägt von Kriegen, Rezession und Flüchtlingsströmen – mit persönlichen Erlebnissen, inneren Bildern, Ängsten und Visionen verbindet.

2024 würdigt das Aargauer Kunsthaus mit der Ausstellung „Johannes Robert Schürch. Alles Sehen“ Schürchs zeichnerische Hochphase der 1920er- und 30er-Jahre. In diesem Rahmen gelangt denn auch die Tuschezeichnung „Melancoli“ (o.J.) als Schenkung in die Sammlung. Die fragile, schwarze Linienführung formt einen weiblichen Torso, ergänzt durch den Schriftzug „MELANCOLI“ am unteren Bildrand. Flächen und Zwischenräume sind in der Technik des Lavierens mit verdünnter Tusche farbig gefüllt und überlagert. Ein schwarzer Schleier umhüllt Kopf und Schultern der Figur und schliesst unterhalb des entblössten Busens ab. Die Halbfigur schwebt auf einem wolkigen Untergrund, der sich aus Grau-, Blau- und Brauntönen zusammensetzt. Ihre Augen sind geschlossen, ihr Blick nach innen gerichtet.

Schürch greift hier das Thema der Melancholie auf, das in der Kunstgeschichte eine lange Tradition hat. Der Begriff entstammt dem altgriechischen „melancolia“ („Schwarzgalligkeit“) und bezieht sich auf die antike Medizin, die die menschliche Natur durch ein Ungleichgewicht der Körpersäfte erklärt. Ein Übermass an schwarzer Galle wurde dabei dem Melancholiker zugeschrieben. Die negative Konnotation der Melancholie als depressiver Zustand hielt sich in der Psychologie bis ins frühe 20. Jahrhundert. In Kunst und Literatur wird der Melancholie aber nicht nur eine lähmende Wirkung zugesprochen – sie wird auch als Quelle für Selbstreflexion und kreative Inspiration gesehen. Seit Albrecht Dürers (1471–1528) „Melancolia I“ (1514) wird sie oft als nachdenkliche Personifikation dargestellt, umgeben von kunst- und wissenschaftsbezogenen Objekten. Schürch jedoch verzichtet auf jegliche Attribute und Symbole: die Figur ist auf sich selbst zurückgeworfen. Dabei erweckt die fliessende, lavierende Darstellungsweise den Eindruck, dass Melancholie ein instabiler, beweglicher Zustand ist, der sich gegebenenfalls sogar verflüchtigen kann.

Schürchs Darstellungen korrespondieren oft mit seiner eigenen verletzlichen Existenz, wie etwa seine Briefe an den Malerfreund Walter Kern (1898–1966) zeigen. 1920 schreibt er: „ich male mich, und wieder mich […]. Meine Qualen, meine Freuden, meine Andacht, meine Hoffnung.“ Zwei Jahre später: „Ich bin manchmal von abgrundtiefer Melancholie besessen.“ Dergestalt bleibt die Melancholie ein beständiges Thema in Schürchs Werk – mal offenkundig wie in diesem Blatt, mal als unterschwellige Stimmung.

Julia Schallberger, 2024