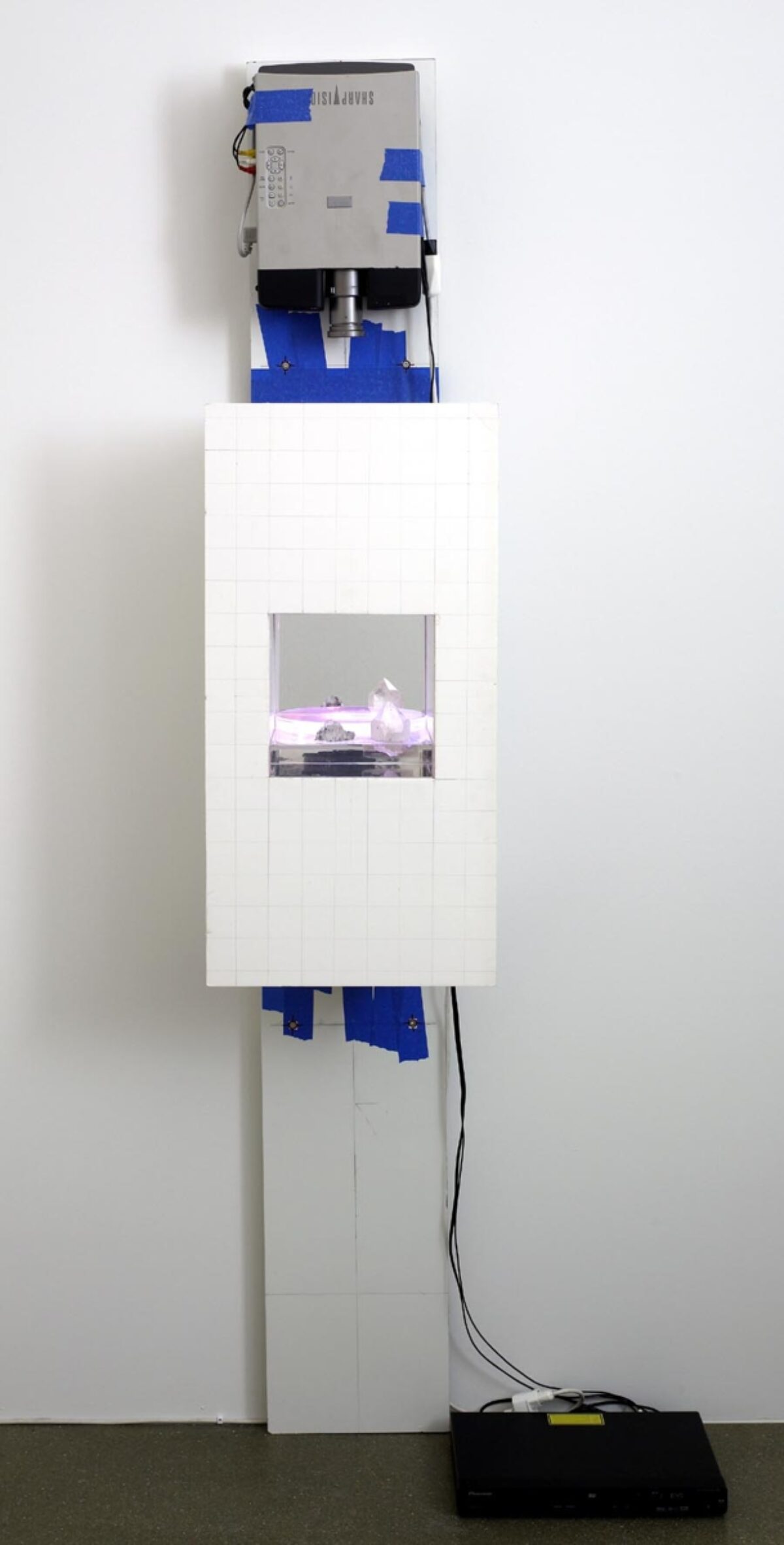

Leuchtschrift, Buchstaben 15 x 11 cm

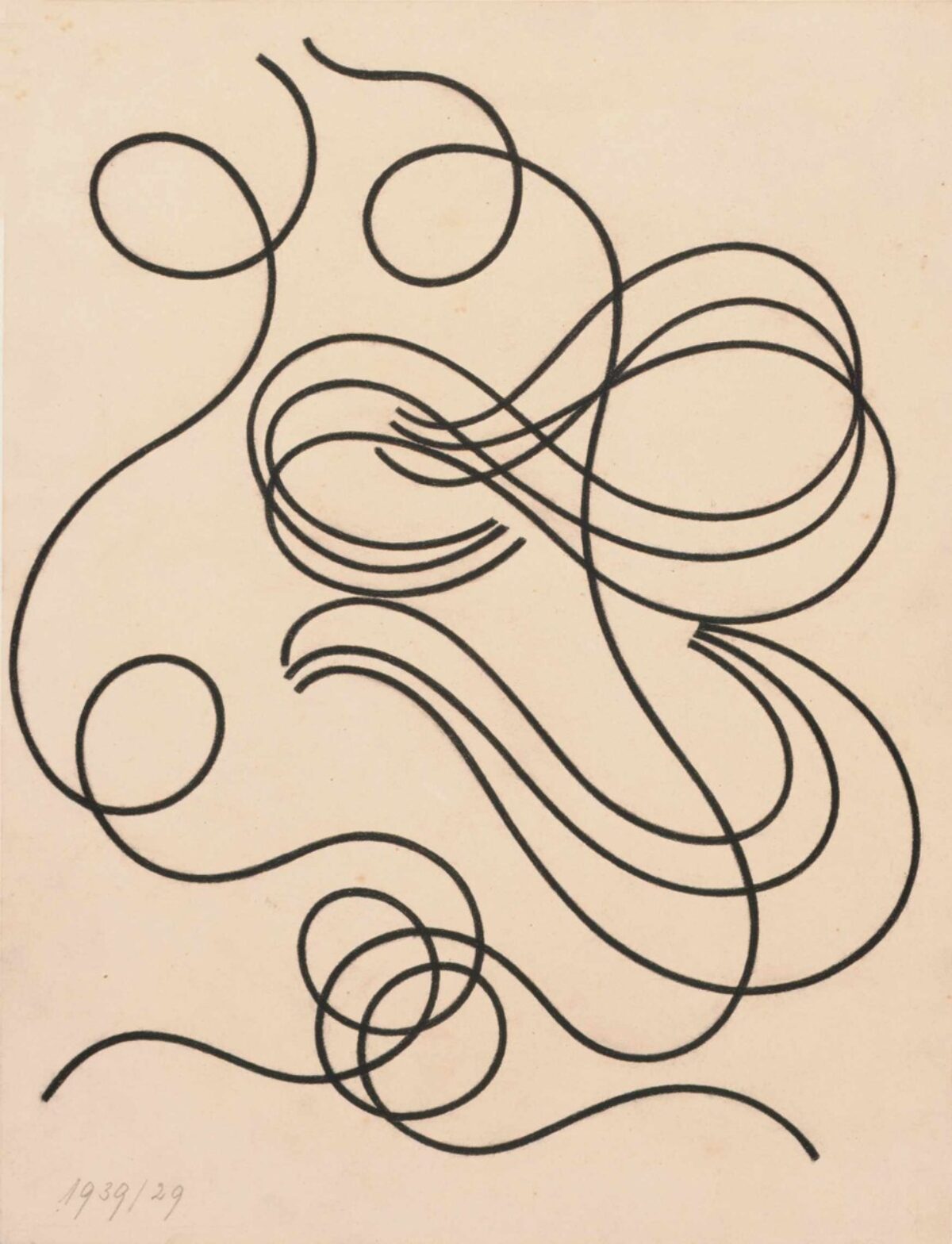

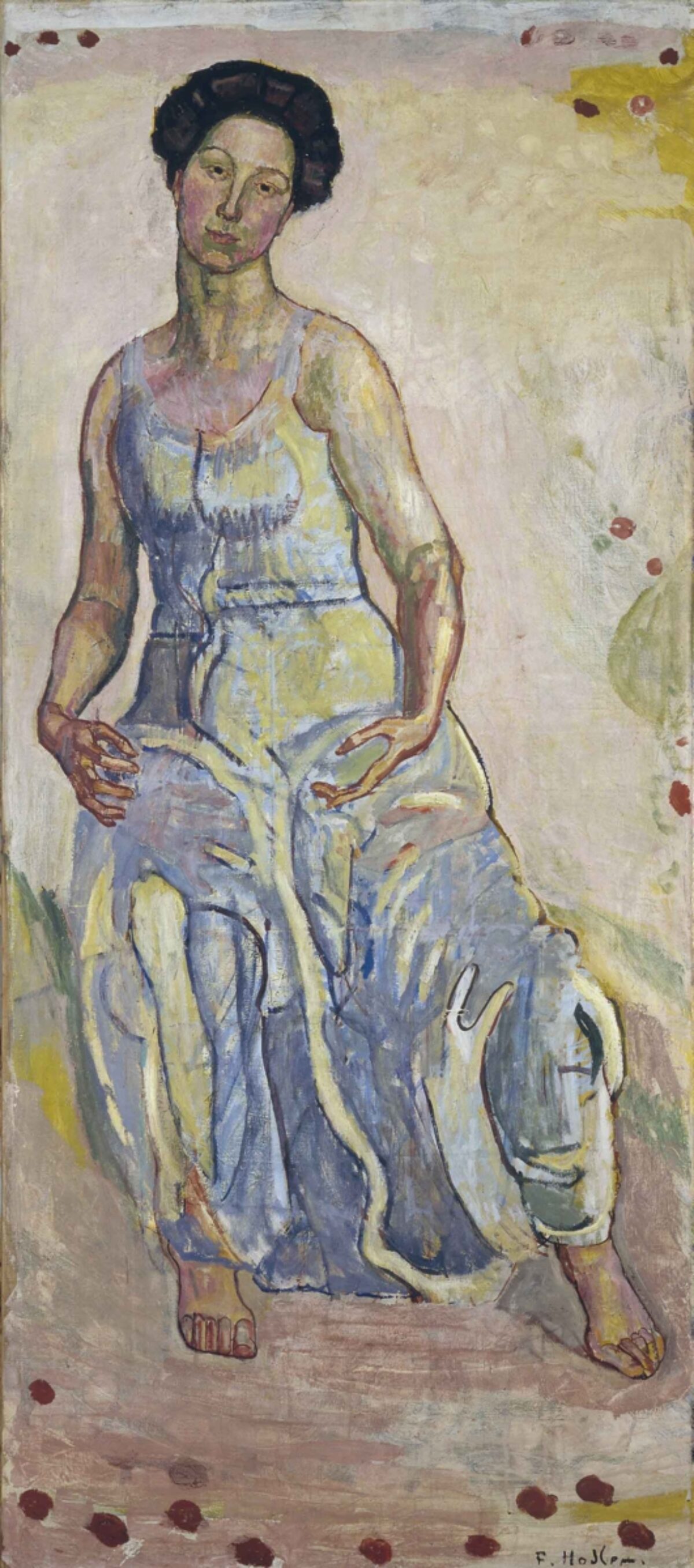

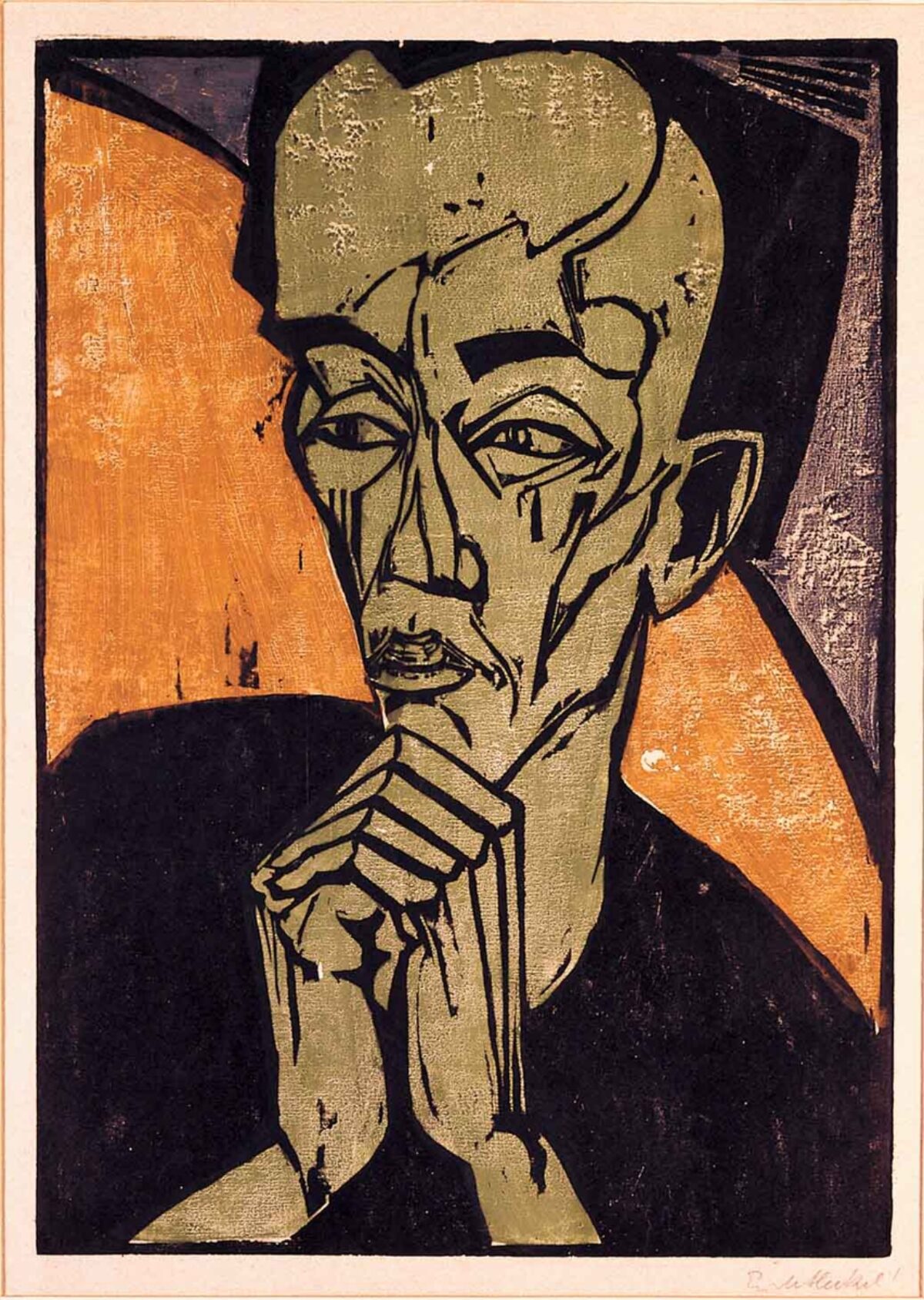

Angeregt durch die Beschäftigung mit Semiotik, Erkenntnislehre und Philosophie, hat Rémy Zaugg (1943–2005) in rund vier Jahrzehnten ein Gesamtwerk geschaffen, dessen Bedeutung im stringenten Nachdenken über das Sehen und die Bedingungen von Bildlichkeit liegt. Sein Thema findet der kunstfern im jurassischen Courgenay aufgewachsene und später vor allem in Basel und Mulhouse tätige Künstler schon kurz nach dem Studium in einer radikalen, konzeptuellen Analyse einer Cézanne-Reproduktion mit rein sprachlichen Mitteln. 1972 überrascht er im Kunstmuseum Basel mit einer Ausstellung zur Inszenierung skulpturaler Objekte und positioniert sich mit Auszügen aus seinen Wahrnehmungsprotokollen auch als Theoretiker. Parallel dazu treibt er die Studien zum Wesen des Bildes voran, indem er zunächst in mehreren Werkgruppen die Faktur des Bildträgers als Grundlage für den bedeutungsschaffenden Malakt untersucht. Um die Mitte der 1980er-Jahre erweitert sich die Fragestellung auf das Verhältnis des Werks zu seiner Umgebung, bis schliesslich gegen Ende des Jahrzehnts das Werk in Umkehr der gewohnten Rezeptionsrichtung selbst eine Stimme erhält und appellativ den Dialog mit dem Betrachter aufnimmt. All dies vollzieht sich ohne jeden Rekurs auf abbildende Methoden allein über das stattdessen in die Bildfläche integrierte Wort.

Das Wort ist zusammen mit sorgfältig bestimmten Farbkonzepten und einer fast schon signaturhaft verwendeten Typografie auch Zauggs exklusives Mittel bei den Kooperationen mit renommierten Architekturbüros, die er erstmals 1983 mit dem Berner Atelier 5 und ab 1989 regelmässig mit Herzog & de Meuron eingeht. Sie leiten einerseits die Reflexion über die optimale Präsentation des Kunstwerks ein, die 1987 – quasi in Fortsetzung der von Brian O’Doherty 1976 verfassten „Artforum“-Essays zum White Cube – in die rasch zur Standardlektüre avancierende Schrift „Das Kunstmuseum, das ich mir erträume. Oder der Ort des Werkes und des Menschen“ einfliesst. Andererseits führen sie zu Kunst-und-Bau-Projekten, bei denen Zaugg die sonst achtlos Vorbeigehenden – Museumsbesucher, Pharmamitarbeiter, Verwaltungsangestellte – an Scharnierstellen der jeweiligen Anlage mit deren Kernthemen konfrontiert.

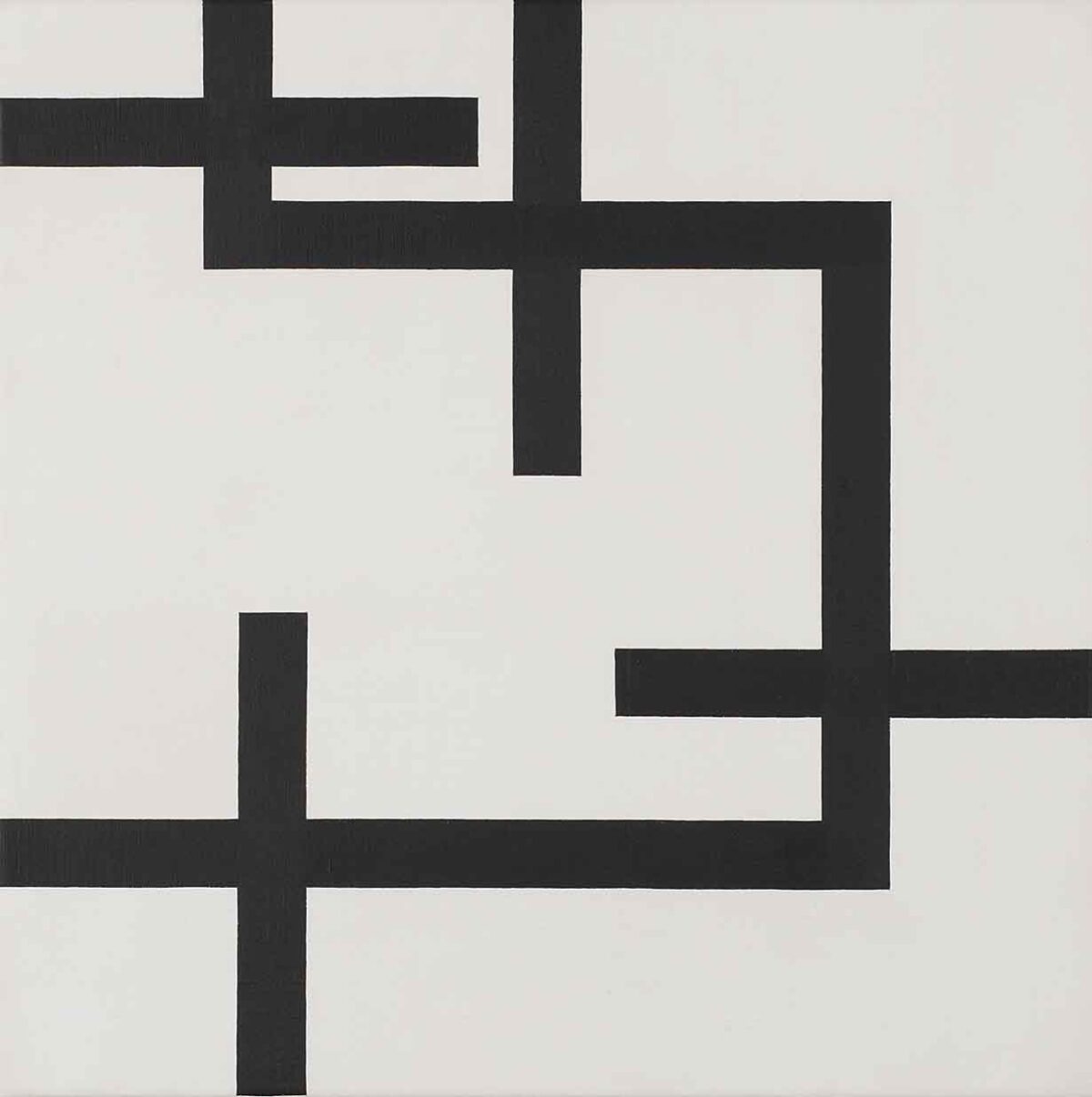

Die für Aarau formulierte Fassadenarbeit, die anlässlich der Kunsthauserweiterung entsteht, lässt sich als Summe all dieser Bestrebungen sehen. Auf vier strategische, kaum jemals gleichzeitig einsehbare Stellen am Gebäude verteilt, begrüsst sie die Besucher statt einer herkömmlichen Beschriftung mit den einmal prominent über dem Foyer platzierten Worten ICH / DAS BILD / ICH SEHE und einem dreifach skandierten ICH / ICH / NICHT / ICH. Aus einer eindeutigen Syntax herausgelöst, erlauben die beiden Textblöcke wechselnde Lektüren: Ist es das Werk, das uns anspricht und seine Verschränkung mit der Welt propagiert? Oder sind wir es, die – angehalten durch das Werk – affirmativ auf seine Gegenwart reagieren? Kategorisch direkt und doch enigmatisch, findet die Aufhebung der starren Subjekt-Objekt-Beziehung ihr Echo in der formalen Umsetzung der Arbeit. Tagsüber als schlichter Schriftzug in Frutiger Univers von zurückhaltender Präsenz, wird sie beim Einnachten zur Lichtskulptur, die ihre Botschaft weit in das Stadtbild hinausträgt. Zauggs Ringen um den bestmöglichen Ort für die Kunst legt sie dabei ebenso vielsagend dar wie den Anspruch des Museums, ein Ort für die kritisch reflektierende Wahrnehmung von Kunst zu sein.

Astrid Näff