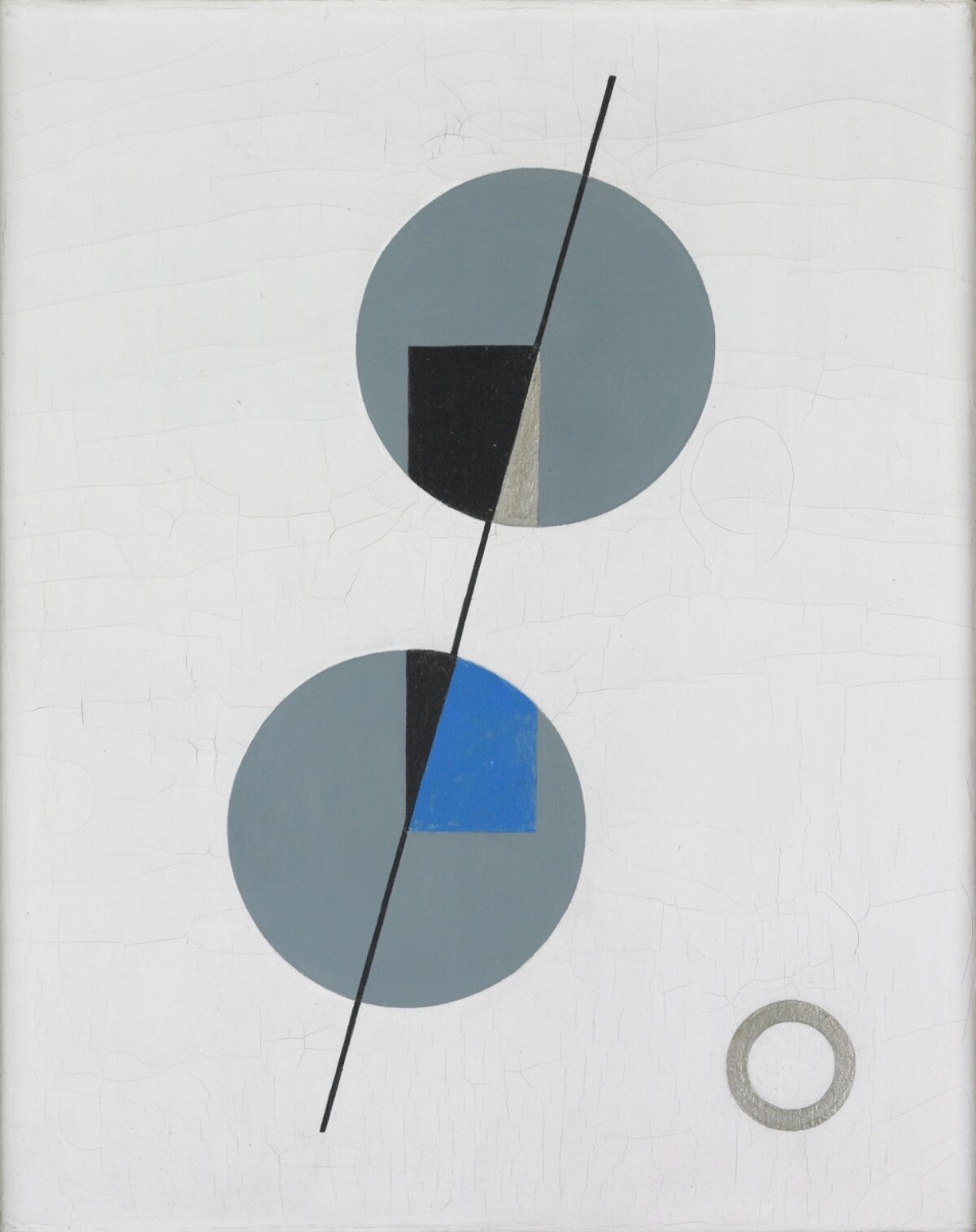

Öl auf Leinwand, 64 x 48 cm

Das ländliche Wallis ist ein beliebtes Sujet in der Schweizer Kunst des ausgehenden 19. und beginnenden 20. Jahrhunderts. Im Zuge einer europaweiten Zunahme an Gründungen von Künstlerkolonien auf dem Land lässt sich um 1900 eine Vielzahl von zumeist kantonsfremden Kunstschaffenden im Wallis nieder, die sich zur sogenannten Schule von Savièse formieren, darunter Ernest Bièler (1863–1948), Edmond Bille (1878¬–1959), Marguerite Burnat-Provins (1872–1952), Raphy Dallèves (1878–1940) und Édouard Vallet (1876–1929). In unterschiedlichem Mass haben diese Kunstschaffenden teil an der Erzeugung eines idyllisch verklärten, ästhetisierten Folklorebilds der Region und des traditionellen Landlebens, das in der Zwischenkriegszeit seine stärkste Ausprägung erreicht.

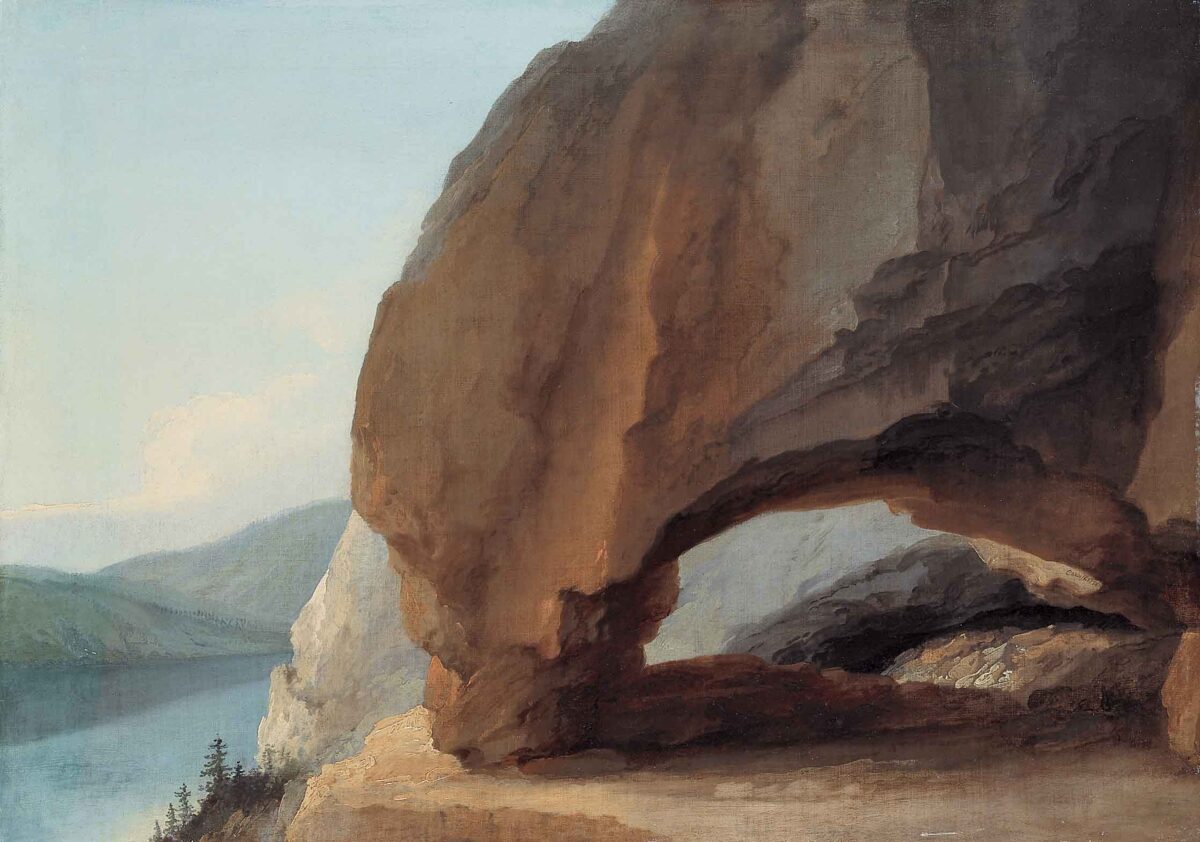

Als Teil dieser Generation setzt sich auch Alice Bailly (1872–1938) künstlerisch mit dem Wallis auseinander. Zur Zeit ihrer Niederlassung in Paris entsteht zwischen 1904 und 1906 eine Serie von sechs Holzschnitten mit dem Titel „Scènes valaisannes“, die von mehreren Ausflügen in die Region zeugt. Während der bis zum Kriegsausbruch andauernden Pariser Schaffensphase, in der die Künstlerin als aktives Mitglied der dortigen Avantgardeszene eine eigenständige Hybridform aus Kubismus und Futurismus entwickelt, stehen jedoch andere Bildthemen im Vordergrund. 1914 zur Rückkehr in die Schweiz gezwungen, führt Bailly in den nächsten Jahren ein finanziell prekäres Nomadendasein. Ihr Förderer Werner Reinhart ermöglicht ihr 1918 Aufenthalte auf der Riederfurka und im Aletschgebiet, wo sie das Wallis als stimmungsvolle Landschaft wiederentdeckt: „Radieuse, oui, à toute heure, surtout le soir, quand elle se pare de vert émeraude!“ Ebendiesen smaragdgrünen Farbton verwendet Bailly auch zur Wiedergabe des Hügelzugs im 1922 entstandenen Gemälde „Walliser Friedhof“. Seit 1920 lebt sie wieder vornehmlich in Paris, ohne dort an den Erfolg und die Inspiration der Vorkriegsjahre anknüpfen zu können. Ein Aufenthalt in Sierre vom September 1922 bis Februar 1923 erweist sich jedoch als richtungsweisend. Bailly lernt den auf Schloss Muzot wohnhaften Dichter Rainer Maria Rilke (1875–1926) kennen. Beide eint zu diesem Zeitpunkt das Streben nach einer Neuausrichtung des eigenen Schaffens. Sichtbar wird diese Entwicklung auch im vorliegenden Gemälde.

Der Farbreichtum und die kompositorische Dynamik der Vorkriegswerke sind einer dumpferen Palette und einem statischen Bildaufbau gewichen. Die Darstellung staffelt sich in vier Bildebenen, die sich – für Bailly typisch – bis an den oberen Bildrand ziehen und nur eine schmale Himmelszone erlauben. In der Bildmitte, vor schneebedeckten Gipfeln und grünen Hügeln liegt ein kleines menschenleeres Dorf, reduziert auf wenige ineinander verschachtelte Häuser. Die untere Bildhälfte nimmt der vorgelagerte Friedhof ein, dessen unebene Topografie in hellen Pastelltönen akzentuiert wird. Anstelle einer kubistischen oder futuristischen Zerlegung und Verunklarung des Motivs steht dessen Zeichenhaftigkeit im Zentrum. Die Grabkreuze werden – formal vereinfacht – zu Pfeilen, die gen Himmel deuten und damit ihre immanente Symbolik unterstreichen. Ein leuchtend weisses Kreuz ragt mächtig in den Himmel und erscheint als Vermittler zwischen irdischer und himmlischer Sphäre. In dieser Überhöhung der Dimensionen wird der Walliser Friedhof zur biblischen Schädelstätte Golgatha, wobei die beiden Rosen ein fragiles Lebenszeichen darstellen. Mit ihrer stilisierten Wiedergabe des Walliser Friedhofs löst Bailly das landschaftliche Motiv von seiner bäuerlichen Ikonografie und gelangt zu einer zeitlosen, poetischen, fast mystisch aufgeladenen Darstellung.

Raphaela Reinmann, 2019