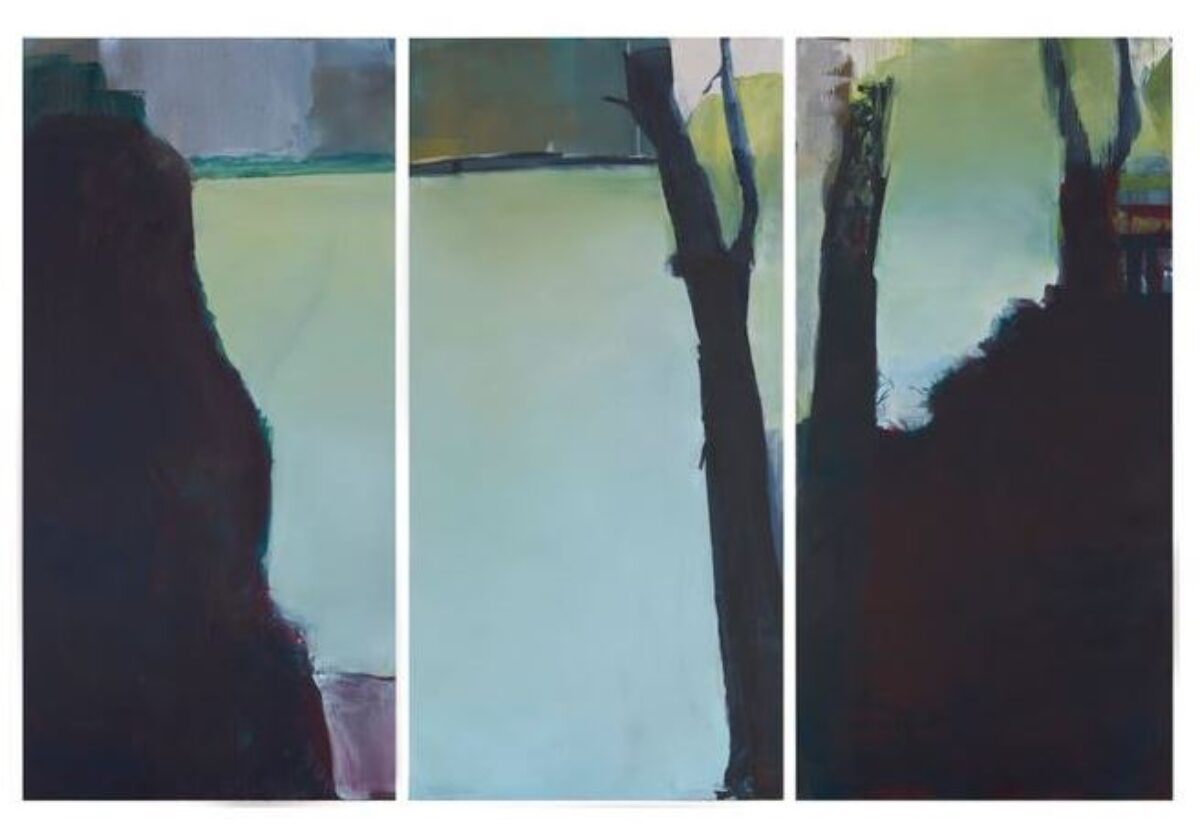

Acryl auf Leinwand, 200 x 175 cm, Gemälde

ZWEI ODER DREI FENSTER (EIN HOF, BÄUME, EIN HIMMEL, DÄCHER…). Verteilt auf fünf Zeilen, von denen die erste zugleich die Breite der Leinwand ausmisst, setzen diese Worte einen bildhaften Vorstellungsprozess in Gang. In aller Knappheit und Einfachheit umreissen sie, was das Bildmotiv sein könnte. Trotz sprachlicher Klarheit werfen sie aber auch Fragen auf, deren erste bereits in der Wortfolge selbst angelegt ist: Sind es zwei oder drei Fenster, die wir uns auszumalen haben?

Die Optionen vervielfachen sich, wenn es festzulegen gilt, wie die in Klammern genannten Elemente auf die einzelnen Fenster zu verteilen sind. Ist eine städtische oder ländliche Szene gemeint? Wie sieht ihr Lokalkolorit aus? Und fällt der Blick überhaupt von innen nach aussen oder wäre nicht auch eine spiegelnde Fassade denkbar?

Das Beispiel zeigt, wie weit visuelle und sprachliche Kommunikation oft auseinanderliegen. Für Rémy Zaugg (1943–2005), den Maler des Bildes, wurde diese Kluft schon zu Beginn seiner Künstlerlaufbahn zur wichtigen Erkenntnis, als er mit Worten nach einem zusehends feineren Raster die Farb- und Formstruktur von Cézannes Gemälde „Das Haus des Gehenkten“ (1872/73) analysierte. Wegen der Fülle an Details, die er pragmatisch, aber auch absurderweise anhand einer Reproduktion notierte, wurden die perzeptiven Skizzen immer zerfahrener. Gleichzeitig wurde die bildliche Vorlage mit jedem neuen Worttableau immer weniger fassbar, so dass letztlich nur noch die radikale Reduktion auf die Hauptelemente half: vier Grundfarben, Bäume, Himmel, Dächer, Fenster.

Die Lektion, die mehr als zwei Jahrzehnte später in den Abdruck des Wahrnehmungsjournals unter dem Titel „Constitution d’un tableau“ (1989, dt.: „Entstehung eines Bildwerks“, 1990) mündete, wirkt auch im vorliegenden Werk nach. Allerdings führt hier der Weg nicht vom Bild zum Text, sondern der Text ist selbst zum Bild geworden. Ein Entschlüsseln des Bildinhalts im Sinne der Ikonografie – die Suche nach dem Subtext, der Botschaft – entfällt. Das Bild kann auf Anhieb gelesen werden, und dies buchstäblich, in aller Schärfe. Wie gedruckt heben die Schriftzeichen sich vom Hintergrund ab, schwarz auf weiss. Die Sorgfalt ihrer Ausführung belässt auch keinen Raum für Zweifel an ihrem Status als finaler Bildschicht. Im Gegenteil: In Abgrenzung zum auffallend groben, unsauberen Auftrag des Weiss, das als Grundierung gedeutet werden kann, generieren sie nicht nur den visuellen Gehalt des Bildes. Das Bild thematisiert auf diese Weise auch materiell und maltechnisch seine eigene Entstehung. Es spricht inhaltlich und malerisch ganz für sich selbst.

Aus der Befähigung des Bildes, zu sprechen, bezieht schliesslich auch die leicht abgesetzte Schlusszeile ihren Sinn. EIN SELBSTBILDNIS meint hier nicht das klassische Künstlerporträt. Rémy Zauggs konzeptuelle Leistung liegt vielmehr darin, dass seine Kunst ihre eigenen Bedingungen reflektiert: ihr Werden, ihren Inhalt, ihre Präsentation. Seine Werke haben sich aus der tradierten Sichtweise des Bildes als ein Fenster, das die Wand auf eine andere Realität hin öffnet, emanzipiert. Diesen Zugewinn an Autonomie, der noch etwas weiter geht als die von einigen Künstlerkollegen praktizierte Teilung oder Aufgabe der Autorschaft, nutzt das Bild, indem es sich direkt an sein Publikum adressiert. Es spricht uns an, lässt uns verdutzt oder neugierig innehalten, setzt sein ganzes, bewusst nicht immer eindeutiges Evokationspotenzial ein und erzeugt so das Beste, was ein Kunstwerk bewerkstelligen kann: Dialog.

Astrid Näff