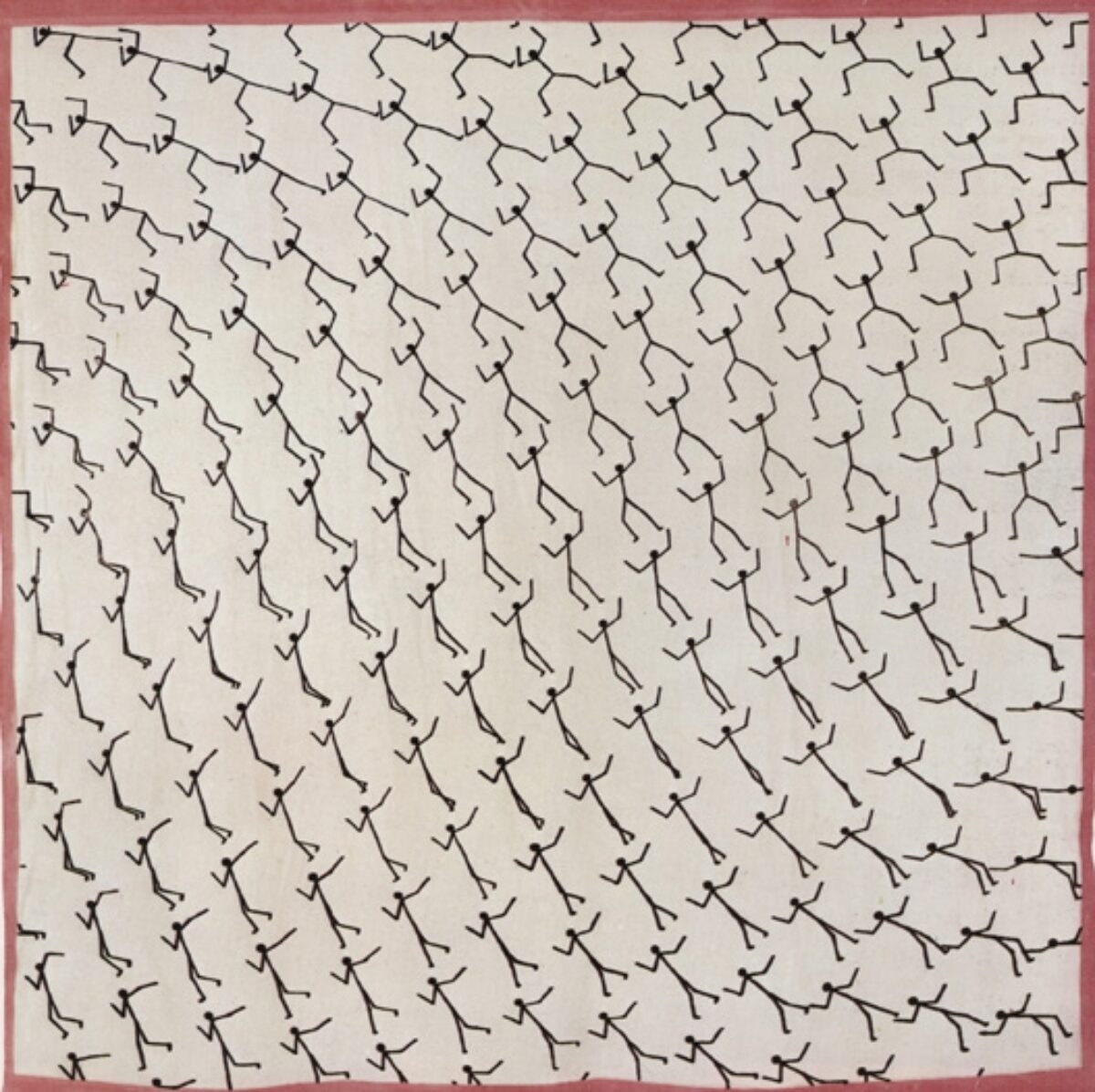

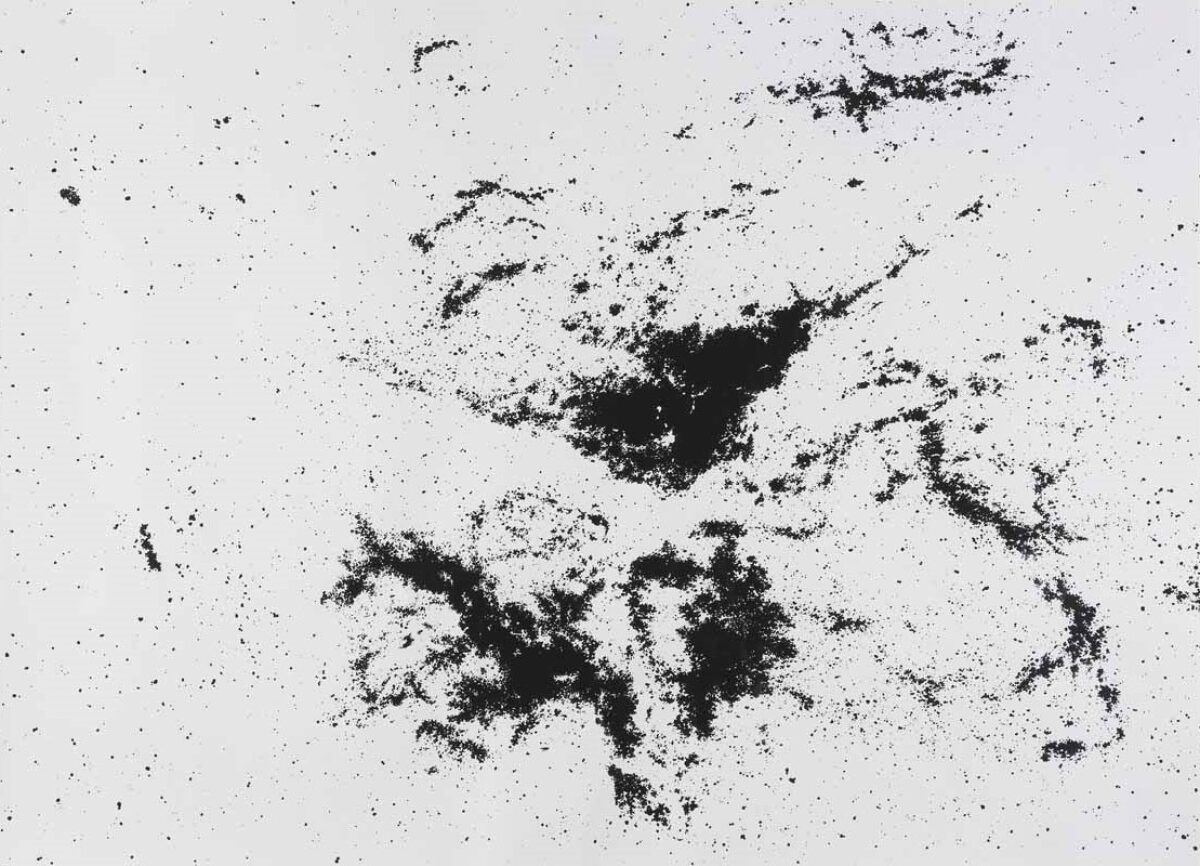

Öl auf Baumwolle, 150 x 165.2 x 2.2 cm ok

Ganz dem Hier und Jetzt zugewandt ist das Schaffen, mit dem Markus Müller (*1943) nach einer Ausbildung zum Fotolithografen und anschliessendem Studium an der Kunstgewerbeschule Zürich und dem Istituto Statale d’Arte in Urbino 1969 an die Öffentlichkeit tritt. Zusammen mit seinem Aarauer Künstlerkollegen Max Matter (*1941) stellt er im Frühjahr jenes Jahres in der Zürcher Galerie Palette aus, wo er nebst seiner 1967 begonnenen Boliden- und Sportwagenserie einige nah und ausschnitthaft ins Bild gesetzte Bademoden-Modelle zeigt. Konventionell mit Ölfarben gemalt und sauber ausgeführt, bieten die Werke beider Serien technisch keinen Anlass zu Kritik. Auch zur Sache selbst ist kein Protest zu vernehmen, obschon eine vertiefte inhaltliche Auseinandersetzung mit den Motiven vermisst wird: Was in der Zeit vorgeht, sei hier nicht erfasst, befindet Hans Curjel als Rezensent der Zeitschrift „Werk“. Es herrsche Schablonenhaftigkeit und Plakativität. Gerade darin jedoch verkennt der Publizist den Künstler, geht es Müller doch keineswegs um einen Gesellschaftsspiegel oder gar um Gesellschaftskritik. Nicht der abgebildete Gegenstand als solcher ist sein Thema und auch nicht der junge, je nach Sichtweise frivole oder entkrustete Lebensstil seiner Generation. Ihn bewegt vielmehr die glatte, verführerische Seite der Dinge, ihre bunte Umhüllung, das nach aussen getragene, an die Oberfläche verlagerte Versprechen. Wie viele andere Künstler, die sich damals rund um den Globus für die glänzende neue Welt der Konsumgüter, der Mode und des Populären begeistern, findet daher auch Müller seine Inspiration in den farbgesättigten Bildstrecken der Werbung. Diese wird aber nicht ungefiltert übernommen, sondern stark reduziert und teilweise auch synthetisiert, bis der gewünschte flächige Effekt erreicht ist. Dass dies sowohl objektivierend als auch leicht überhöhend wirkt, ist ein Paradox, das für Werbung nicht untypisch ist und letztlich – fussend auf dem Grundsatz der Wiedererkennbarkeit – an Begriffe wie Ikonisierung und „branding“ rührt.

Müller hat diese Maxime quasi artistisch verinnerlicht, und dies gleich doppelt, da er in jenen Jahren einerseits motivisch kohärente Serien malt und er die Bilder andererseits mit Marken- oder Modellnamen betitelt. Im vorliegenden Fall der knallbunt gestreiften Badehose, die sich elastisch und somit aufreizend eng um den Körper ihres Trägers schmiegt, geht Müller sogar noch einen Schritt weiter. Wie kurz zuvor bei der Bikini-Serie „Vicky I–V“ (1968), deren Titel wohl die Bezeichnung des Schnittmodells aufgreift, variiert er das Motiv mehrfach, gibt nun aber jedem Bild unterschiedslos denselben Titel „Lahco“ und unterstreicht so nach eigener Aussage dessen Bedeutungslosigkeit. Dennoch ist „Lahco“ Ende der 1960er-Jahre keine beliebige Wahl, denn verwiesen wird auf die einzige hiesige und somit quasi synonym für Schwimmkleidung stehende Bademoden-Fabrik. Im nahen Baden beheimatet, bringt sie nicht nur Lokalkolorit ein, sondern – als Garantin hoher Schweizer Qualität – auch das Prädikat Swissness. Diese neuere Lesart, die im Nachgang zur 2017 im Aargauer Kunsthaus gezeigten Ausstellung „Swiss Pop Art“ auf das spezifisch Helvetische fokussiert, trifft sich mit Müllers Beteuerung, Körperlichkeit und Sinnlichkeit seien gegenüber der Oberflächenwirkung der hautengen Hülle höchstens sekundäre Aspekte. Anders als etwa beim Briten Gerald Laing (1936–2011), dessen Pop Art ebenfalls um Männer in Boliden und Girls im Bikini kreist, tritt hier die Frage nach männlichen und weiblichen Stereotypen fast ganz hinter die Eigenschaften der neuen, unter Namen wie Elasthan, Spandex oder Lycra bekannt gewordenen Kunstfaserstoffe zurück, so sehr, dass selbst auf das Markenzeichen der Lahco-Herrenbadehosen – die eingenähte Bundtasche mit Reissverschluss und dreieckigem Schiebergriff – verzichtet wird.

Astrid Näff